Le bombardement de la cathédrale de Reims : un « crime patrimonial »

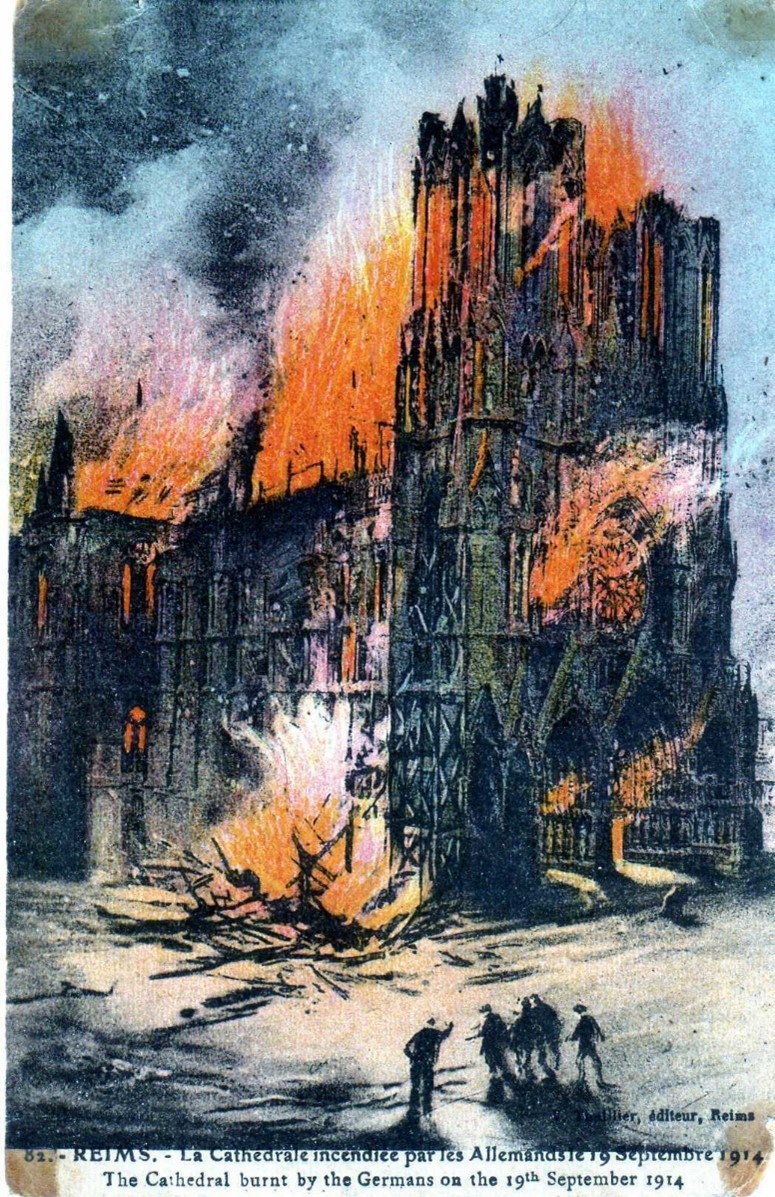

Le 19 septembre 1914, la cathédrale de Reims, lieu historique du sacre des rois de France, est frappée par des obus allemands. L’événement dépasse d’emblée la simple dimension militaire : il est interprété comme une atteinte symbolique à l’identité nationale et au patrimoine européen. La destruction d’un tel monument incarne l’idée d’un patrimoine universel mis en péril par la guerre moderne.

La médiatisation d’un « crime culturel »

Le bombardement de la cathédrale de Reims soulève l’indignation de l’opinion nationale et internationale. La violence spectaculaire (toitures qui brûlent, plomb fondu qui coule à travers les gargouilles) fournit des images puissantes sous divers formats. Elles fixent l’image durable de la « cathédrale martyre », objet d’une médiatisation sans équivalent durant toute la guerre. Des récits de correspondants amplifient encore l’émotion (comme celui d’Albert Londres). L’indignation est relayée par des voix puissantes — artistes, écrivains et intellectuels — auxquelles s’ajoutent les témoignages de réfugiés et les rapports d’enquête. L’expression « crime de Reims » est popularisée, et la notion « d’atrocité culturelle » est forgée.

Du monument détruit au visage mutilé, une image instrumentalisée

Novembre 1916, Paris.

© Paul Queste/SPA/ECPAD/SPA 60 B 4417

Au-delà de la perte qu’il représente, ce patrimoine architectural et artistique dévasté est immédiatement instrumentalisé pour nourrir le discours de propagande sur les « atrocités allemandes », dont les images sont un support privilégié. À partir de 1915-1916, la représentation de la façade en flammes est remplacée par une nouvelle image, celle de « l’ange au Sourire » brisé, qui circule abondamment en France et dans le monde. Ce visage permet d’incarner à la fois le génie français et la barbarie allemande — et par extension — la nation blessée. Surnommé également « le sourire de Reims », il est présenté sous forme d’un moulage en plâtre dans l’Exposition d’œuvres d’art mutilées ou provenant des régions dévastées par l’ennemi inaugurée à l’automne 1916 et visible durant toute l‘année 1917 à Paris, rappelant la gravité de ce crime en réactivant la charge émotionnelle portée par ce visage devenu iconique.

De la France martyre au patrimoine universel

L’utilisation de cette image, et plus largement de la figure de la « cathédrale martyre », s’inscrit dans une propagande antigermanique dont l’objectif est aussi de convaincre les pays neutres de s’engager, notamment en soulignant la rupture de l’Allemagne avec les conventions de La Haye (1899 et 1907) qui protègent les monuments historiques. Dès le 20 septembre, le gouvernement attribue ce bombardement « systématique et furieux » au « seul plaisir de détruire », affirmant l’intentionnalité des frappes contre cet édifice à forte charge symbolique et identitaire. Les termes de « vandalisme » et de « barbarie » sont ensuite martelés dans une rhétorique opposant pied à pied la civilisation française à la barbarie allemande.

Cet argumentaire s’élargit et se renforce en intégrant la cathédrale au « patrimoine de l’humanité », transformant un fait militaire local en un sujet à dimension universelle : « On ne saurait flétrir assez énergiquement le crime de lèse-humanité qu’a commis l’armée allemande en bombardant la cathédrale de Reims. (…) Un chef-d’œuvre tel que la cathédrale de Reims n’appartient pas seulement au pays qui l’a créé : c’est une partie du patrimoine de l’humanité. Le détruire, c’est diminuer la beauté sur la terre. » (Lucien Magne, La guerre et les monuments, Paris, 1915, p. 10).

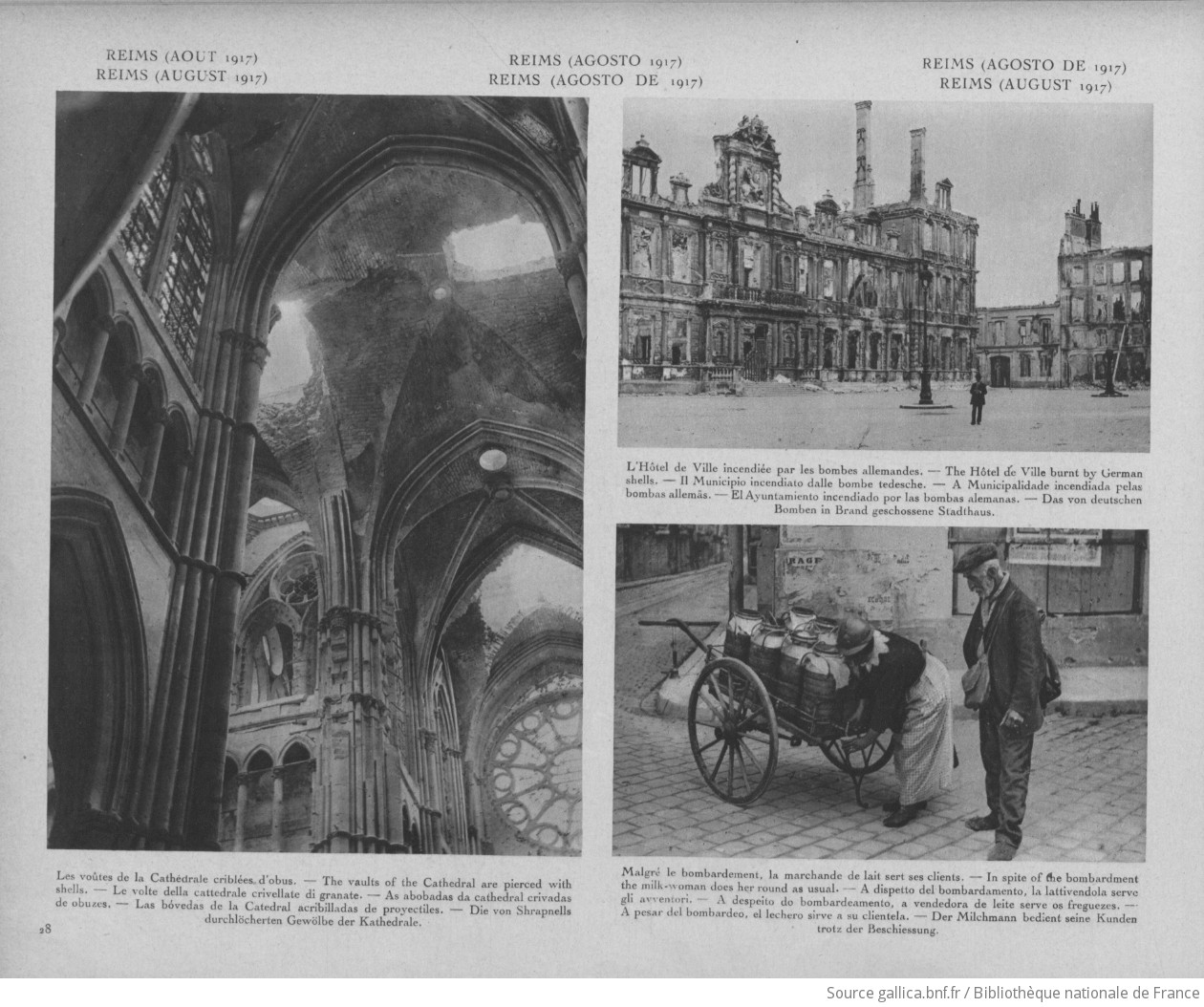

Source : gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.

Ces fascicules produits par le ministère de la Guerre sont des outils de propagande destinés à convaincre les pays neutres du bien-fondé de la guerre que mène la France à l’Allemagne. C’est pourquoi les légendes sont en plusieurs langues.

Recherche sur le site ImagesDéfense

Il n’existe pas d’images de l’incendie en lui-même, les Sections photographiques et cinématographique de l’armée n’étant créées qu’en 1915. Cependant, les images – fixes et animées – relatives à la cathédrale de Reims sont très nombreuses, proportionnellement à la place qu’elle occupe dans le champ de la propagande jusqu’à la fin de la guerre, mais aussi parce que la cathédrale – comme la ville – connait d’autres bombardement les années suivantes. De nombreux films montés intègrent le « crime de Reims ».

| MOTS-CLÉS | Cathédrale Reims | 729 résultats |

| FILTRES | Période : Première Guerre mondiale |

Ressources en ligne

Prolongements

Bien d’autres églises et édifices relevant du patrimoine culturel français sont dégradés par les bombardements durant la Grande Guerre : les images de ruines de la cathédrale de Soissons ou du beffroi d’Arras, par exemple, sont elles aussi largement instrumentalisées par la propagande, et selon les mêmes procédés. On peut élargir la recherche sur le site Internet ImagesDéfense avec d’autres mots-clés : nom d’édifice, de ville ou de département… De nombreux films produits par la SCA proposent des compilations de ces images.

1919, SPCA, Section photographique et cinématographique de l’armée.

Réf. : 14.18 A 1301