Soutenir le moral des soldats : le théâtre aux armées

Dès le début de la guerre, sur le front même, les soldats organisent entre eux des soirées récréatives, utilisant les talents de quelques-uns d’entre eux pour divertir la majorité. À partir de 1916, alors que la guerre s’enlise, un projet plus officiel de représentations théâtrales gratuites pour soutenir le moral des soldats se structure, sous l’égide de la Comédie-Française : le théâtre aux armées, dont les propositions ne cessent de s’élargir et se diversifier au cours du XXe siècle, en cohérence avec les goûts et pratiques culturels des contemporains.

Des débuts artisanaux

Après 305 jours de guerre, le moral du soldat français au front

4 juin 1915.

SCA, 14.18 A 361

Dès 1915, les spectacles de poilus sont filmés et montés par la Section cinématographique de l’armée. On y voir des soldats jouer sur scène (y compris les rôles des femmes), ou plus simplement faire des numéros de mime ou de prestidigitation. Ces séquences s’insèrent souvent dans des films montrant d’autres loisirs et moment positifs de la vie au front : l’arrivée des colis et lettres, les instants de détente avec une mascotte, les loisirs créatifs comme la fabrication d’objets… afin de réconforter le front comme l’arrière.

Naissance du théâtre aux armées

Le théâtre aux armées, créé en 1916 sous l’impulsion d’Émile Fabre — administrateur général de la Comédie-Française — complète cette activité. Son objectif est d’organiser des tournées de professionnels du spectacle dans les cantonnements et les hôpitaux proches du front, afin d’améliorer le moral des troupes, de les divertir et de les réconforter. Une fois obtenus le soutien des autorités civiles et militaires et les autorisations nécessaires, le projet prend forme : la première représentation des artistes de la Comédie-Française accompagnés par un orchestre militaire a lieu le 9 février 1916 au Crocq (près de Beauvais). La troupe joue partout où cela est possible, dans les châteaux, les hôpitaux, les granges et souvent en plein air, accompagnée d’un important matériel (scène, rideau, décors, loges, costumes) afin d’offrir des représentations de qualité. Ces troupes itinérantes (plus de 300 artistes engagés) totalisent presque 1 200 représentations jusqu’en septembre 1919. Des vedettes parisiennes — notamment Sarah Bernhardt, dont la tournée est très relayée — viennent renforcer la notoriété de ce dispositif.

10 mai 1916, Boucq (Meurthe-et-Moselle).

© Jacques Agié/SPA/ECPAD/Défense/SPA 21 X 775

Une tradition qui perdure et se diversifie

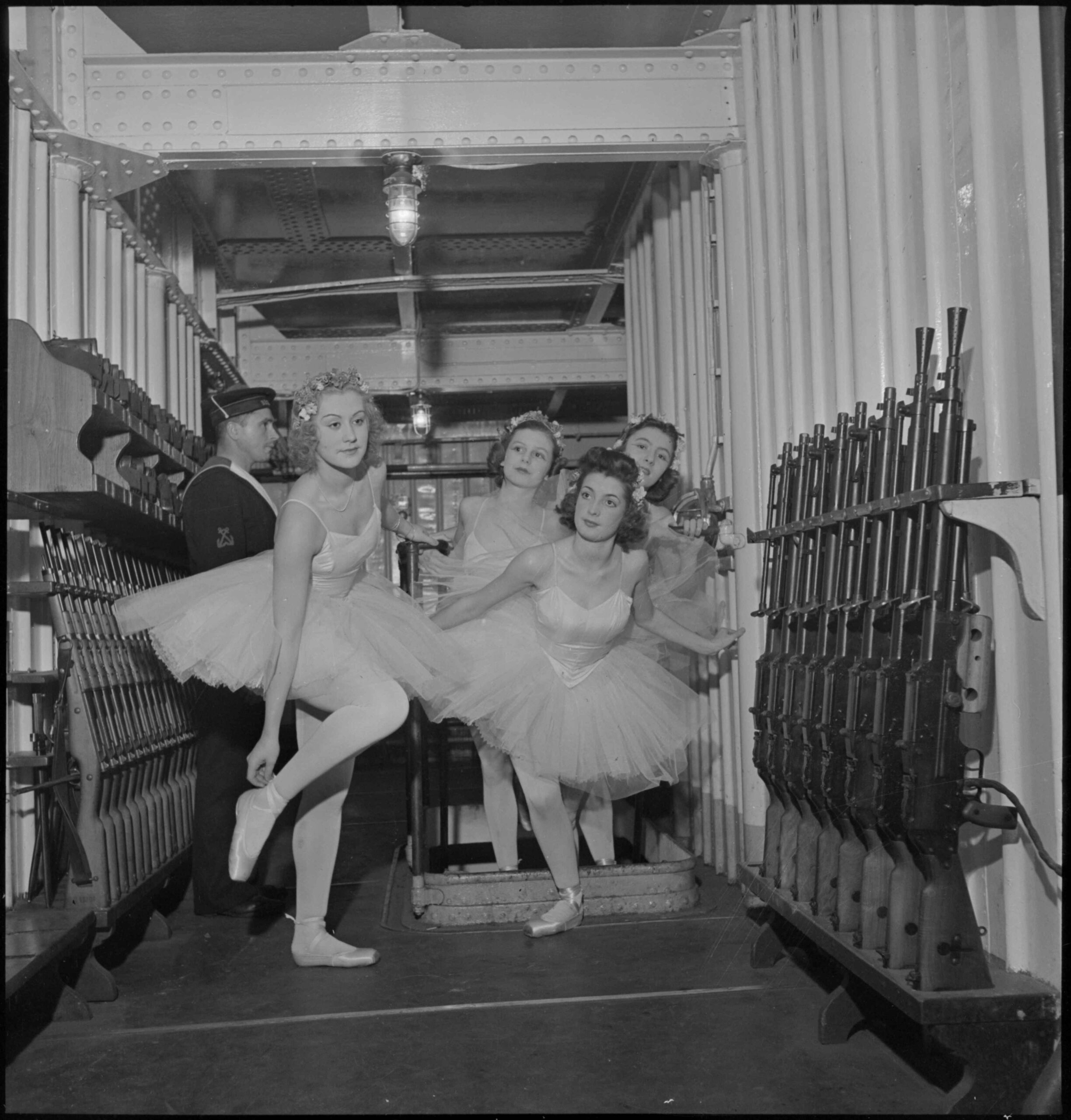

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre aux armées renait. Des scènes sont improvisées dans les mairies, sur des tréteaux ou dans des casernes, où des troupes d’amateurs locaux donnent des représentations pour les soldats. À partir des débarquements de 1944, comédiens et vedettes suivent l’avancée des troupes françaises et se produisent pour les soldats, blessés et sinistrés. Les formes se diversifient : revues, chanteurs populaires, numéros de music-hall, soirées radiophoniques, concerts, projections… De plus en plus appréciées, les tournées de « stars » qui viennent à la rencontre des soldats dans différents contextes militaires (combats de la Libération lors de la Seconde Guerre mondiale, guerre d’Algérie, intervention sous mandat de l’OTAN lors de la guerre en ex-Yougoslavie…), dans une démarche de soutien patriotique s’inscrivant dans un large éventail allant de la simple visite à de véritables tournées. Dans tous les cas, cette présence bénéficie d’une visibilité médiatique.

9 février 1945, Paris.

Vidéogramme extrait de l’émission radiophonique L’heure du soldat. ACT 334

24 décembre 1939, Brest (Finistère).

© Jean Manzon/ECPAD/Défense/MARINE 86-813

Au premier plan, l’effigie du général de Gaulle.

26 mars 1945, Châteauroux (Indre).

Vidéogramme, SCA, ACT 473

Recherche sur le site ImagesDéfense

Les archives audiovisuelles (filtre « type » puis « vidéo ») se révèlent particulièrement pertinentes pour étudier le théâtre aux armées : elles permettent de voir des extraits de représentations, mais également d’appréhender la façon dont les autorités communiquaient autour de cette activité dans les films montés pour les actualités.

| MOTS-CLÉS | Théâtre | 75 résultats |

| FILTRE | Période : Première Guerre mondiale Type : vidéo |

Pistes pédagogiques

- Dans la peau …d’un acteur de la Comédie-Française du théâtre aux armées.

- Rédiger… lettre ou journal d’un soldat après une représentation artistique.