Évadés, prisonniers, déportés et réfugiés de retour en France (1942–1946)

-

Archives films

-

Archives photos

Publié le 23 août 2025

Un instrument de recherche pour le 80ᵉ anniversaire de la Libération

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Libération, l’ECPAD publie un instrument de recherche consacré aux archives audiovisuelles relatives au retour en France des évadés, des prisonniers, des déportés et des réfugiés (1942-1946). On y trouve 1 389 photographies réparties dans 55 reportages, ainsi que 11 extraits de films représentant au total 29 minutes et 34 secondes d’archives cinématographiques. Cet instrument de recherche embrasse, dans la continuité de ses fonds, une séquence allant de 1942 à 1946, et réunit, dans leur diversité, des documents produits aussi bien sous l’autorité du régime de Vichy que par les structures de la France libre.

© ECPAD/Défense

Le choix d’un cadre chronologique étendu permet de restituer toute l’épaisseur d’un phénomène qui ne saurait se limiter à l’année 1945. Certes, celle-ci marque l’apogée des retours, avec l’accueil symbolique du millionième prisonnier en avril et l’organisation, dans l’urgence d’une paix encore incertaine, des plus vastes opérations de rapatriement. Mais ces événements, aussi spectaculaires soient-ils, ne constituent que l’un des sommets visibles d’un processus plus vaste. Ceux qui, chercheurs, historiens, étudiants ou simples curieux, s’empareront de cet instrument de recherche, y découvriront une histoire plus ample, plus complexe, tissée de parcours singuliers et de politiques concurrentes — une histoire du retour, mais aussi une histoire du temps qu’il fallut pour revenir.

Paris, 1er juin 1945.

© Roger Ladevèze/SCA/ECPAD/TERRE 10533

Car la captivité française durant la Seconde Guerre mondiale ne se résume ni à un moment, ni à une seule séquence narrative : elle a donné lieu à une historiographie féconde, construite au fil des décennies. Cette histoire s’est d’abord écrite au présent, dans la plume de ceux qui l’avaient traversée. Avant même la fin du conflit, quelques prisonniers prirent la parole pour témoigner. Puis, à partir des années 1980, une génération vieillissante, sentant approcher le temps du silence, éprouva le besoin de transmettre. Les premiers travaux historiques sur la captivité furent, eux aussi, le fait d’anciens captifs devenus historiens. Fernand Braudel évoquait à ce propos un impératif : recueillir, avant que la paix ne les dissolve, les traces de ce qu’il appelait « l’un des plus grands drames de la vie française entre 1940 et 19451 ». C’est dans cet esprit que le Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale créa en 1953 une sous-commission spécifiquement consacrée à la captivité. Dès lors les études se multiplièrent : Jean-Marie d’Hoop sur les évasions, Marie-Thérèse Chabord sur les services administratifs du régime de Vichy et ceux institués à Alger par le CFLN, Jacques Billig sur la mise au travail des prisonniers. Leur démarche fut prolongée par des travaux monographiques, des études régionales, des synthèses ou des approches statistiques. L’analyse de Christophe Lewin, centrée sur les modalités du retour et la structuration associative des anciens captifs, constitue l’un des jalons marquants de cette historiographie. C’est à la lumière de cette tradition savante, et avec le souci d’y apporter sa contribution propre, que l’ECPAD a entrepris l’exploration méthodique de ses fonds audiovisuels.

1945 : le 80ᵉ anniversaire de la Libération

La période la plus intense des retours s’étend de mars à juin 1945. Durant ces mois, les deux millions de Français captifs en Allemagne rentrent progressivement, portés par l’avancée des Alliés et la libération des camps. Christophe Lewin cite les chiffres suivants : 20 000 rapatriés en mars, 313 000 en avril, près de 900 000 en mai, et 276 000 en juin2.

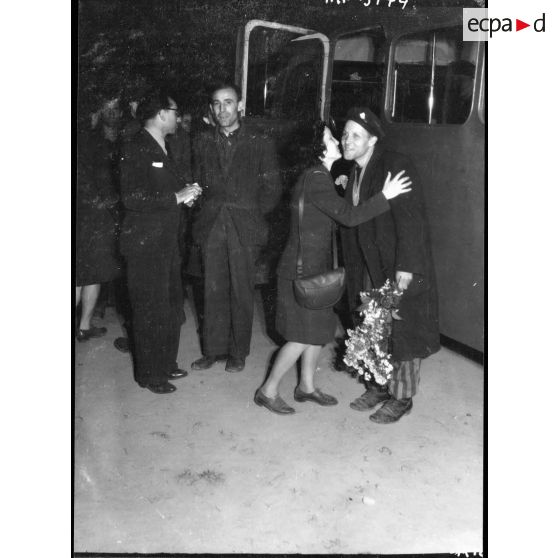

Les premiers convois arrivent par voies multiples : par train, vers les gares d’Orsay, du Nord ou de l’Est ; par avion, à Toussus-le-Noble ou au Bourget ; par mer, via le port de Marseille, devenu le principal point d’entrée pour les prisonniers libérés par l’Armée rouge et acheminés depuis Odessa par navires britanniques ou hollandais. Ces retours sont filmés, photographiés, organisés. À Paris, une cérémonie solennelle a lieu le 10 mars 1945 sur la tombe du Soldat inconnu. À la gare de l’Est, le ministre Henri Frenay accueille les anciens captifs. Ailleurs, sur les quais, les retrouvailles bouleversent les familles. Certaines images montrent des survivants des camps encore vêtus de leur tenue rayée, d’autres fixent le regard des rapatriés.

Le Bourget (Seine-Saint-Denis), 22 mars 1945.

© Béziaux/SCA Air/ECPAD/AIR 247

Toussus-le-Noble (Yvelines), 25 avril 1945.

© Béziaux et Albran/Service cinématographique de l’air de la France libre/ECPAD/AIR 287

Le Service cinématographique de l’armée de la France libre documente sans relâche cette période de transition, entre captivité et réintégration, entre silence et mémoire. Dans ces archives visuelles, les gestes du soin sont omniprésents. L’accueil, l’identification, l’assistance médicale sont assurés par la Croix-Rouge et par les services du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés.

Antériorité des retours : sous Vichy, le dispositif de la « relève »

Ces arrivées spectaculaires ne doivent pas faire oublier d’autres archives. Dès 1942, sous l’égide du régime de Vichy, les premières opérations de retour s’organisent. En juin de cette année-là, alors que le Reich intensifie ses exigences en matière de main-d’œuvre, Pierre Laval annonce la mise en place du dispositif dit de « la relève » : pour trois ouvriers français envoyés en Allemagne, un prisonnier de guerre serait libéré. Ce marché, inégal dans sa conception comme dans ses résultats, suscite d’emblée critiques et désillusions. S’il permet le retour de certains captifs, les libérations demeurent rares et décevantes au regard des promesses formulées.

Les fonds conservés à l’ECPAD, en particulier ceux issus de la photothèque de la Documentation française regroupés sous la cote B223.311, en gardent une trace précise : l’arrivée des convois à Compiègne, à Lyon ou à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin y est abondamment documentée, entre scènes de retrouvailles chargées d’émotion et discours officiels où les autorités s’efforcent de donner à ces retours une portée politique.

L’échec du volontariat ouvre la voie à la contrainte. Dès septembre 1942, une loi impose la réquisition de main-d’œuvre, bientôt suivie, en février 1943, par la mise en œuvre du Service du travail obligatoire. Tandis que les trains s’emplissent de jeunes requis, d’autres choisissent la fuite. Le STO, paradoxalement, contribue ainsi à alimenter les rangs de la Résistance. Là encore, les images disent ce que les textes effleurent : un quai, une gare, où se croisent deux itinéraires — celui de l’homme libéré et celui du jeune homme qui part.

En Afrique du Nord, les évadés au service de la France libre

Cet état thématique des fonds présente aussi des archives photographiques relatives à l’Afrique du Nord. On y découvre d’anciens prisonniers dont le quotidien et l’engagement furent documentés par le service cinématographique de la France libre. Le général de Gaulle, lui-même ancien prisonnier de guerre, regarda longtemps avec réserve le statut de captif — « Un mouvement de résistance des prisonniers de guerre, et pourquoi pas celui des coiffeurs ? » aurait-il déclaré en 1943. Mais son jugement évoluera, et il saluera l’engagement de ceux qui, par l’évasion, retrouvèrent le combat. Les prisonniers qui purent choisir la voie de l’évasion sont donc largement mis en lumière par le service cinématographique de la France libre. Depuis 1940, des soldats, des civils, des aviateurs alliés franchissent la frontière espagnole au prix de tous les périls. Ceux qui parviennent à gagner l’Afrique du Nord rejoignent les forces de la France libre où ils sont accueillis, célébrés et entraînés. Près de 23 000 d’entre eux s’engageront dans la 1re armée, dans la 2e division blindée, dans l’aviation ou la marine.

Belfort (Territoire de Belfort), entre le 15 et le 18 novembre 1944.

© Levy/SCA/ECPAD/TERRE 342-8238

En zone occupée comme en Afrique du Nord, la question des prisonniers dépasse largement le seul horizon de l’année 1945. Deux structures officielles se partagent la responsabilité de leur prise en charge. À Alger, dès novembre 1943, le Comité français de libération nationale institue un Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés, confié à Henri Frenay, fondateur du mouvement Combat. Cette instance deviendra, en août 1944, un ministère à part entière au sein du Gouvernement provisoire. À Vichy, une administration s’efforce de mettre en scène ses propres initiatives. Cette dualité traverse les fonds : elle se lit dans les photographies comme dans les rapports, dans les films comme dans les discours.

Au milieu des combats puis de la liesse de la victoire : les retours continuent

Parmi les épisodes moins connus que mettent en lumière les documents conservés à l’ECPAD figure une scène à la fois discrète et saisissante. En novembre 1944, alors qu’une partie du littoral atlantique reste sous contrôle allemand, un échange de prisonniers est négocié près de La Rochelle entre les forces françaises, américaines et allemandes : dix-sept aviateurs américains contre dix-sept soldats allemands.

Rochefort (Charente-Maritime), 16 novembre 1944.

© Germaine Kanova et Albert Plécy/SCA/ECPAD/TERRE 346-8354

Et même après la victoire, les retours ne cessent pas. Ils se poursuivent au fil des mois, jusqu’en 1946. Des convois ramènent des soldats passés par l’Italie, des civils déplacés, des femmes et des enfants arrachés aux camps de travail, des ressortissants coloniaux longtemps oubliés. Ce mouvement, loin de s’interrompre net, se prolonge, se fragmente, s’étire dans la durée. Là encore, les caméras du SCA — qu’elles relèvent de l’armée de Terre, de l’Air ou de la Marine — poursuivent leur veille et fixent sur la pellicule les ultimes étapes de ce lent retour au pays.

Cet instrument de recherche publié par l’ECPAD restitue toute sa complexité à ce vaste processus. Si cet outil de connaissance se veut au service de l’histoire comme de la mémoire il donne également à voir des visages, des gestes, des silences ; il éclaire les tensions et les espérances d’une société qui, dans le tumulte de l’après-guerre, tente de se redresser.

Pierre Téqui

Chargé de mission archivistique, pôle des Archives, ECPAD

1 Braudel Fernand, « La captivité devant l’histoire », Revue d’histoire de la deuxième guerre mondiale, no 25, (janvier 1957), p.3. ; cité par Blaizot François, Les prisonniers de guerre français au Stalag VIII C (1940-1945), mémoire de master sous la direction de Gaël Eismann, Université de Caen Normandie, UFR Humanités et sciences sociales, Département d’Histoire, Archéologie et Patrimoines, 2018-2019, p. 10

2 Lewin Christophe, Le retour des prisonniers de guerre français. Naissance et développement de la FNPG, 1944-1952, Paris, Publications de la Sorbonne, 1987, 540 p., p. 60.

Ressources :

Téléchargez le document : Instrument de recherche consacré aux archives audiovisuelles relatives au retour des prisonniers de guerre, des requis du STO, des déportés et des évadés

PDF – 4 106 Ko

Les archives de l’ECPAD sont consultables à la médiathèque du fort d’Ivry et en ligne sur ImagesDéfense.