Germaine Kanova, photographe du camp de Vaihingen

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Le camp de Vaihingen est l’un des tous premiers à être photographié et filmé, avec celui d’Ordhruf (découvert par l’armée américaine le 4 avril 1945). Comment lire, comprendre, interpréter ces toutes premières images des camps nazis réalisées par une photographe animée par l’urgence d’enregistrer cette réalité pour témoigner, la nécessité de relever des preuves accablantes des « atrocités allemandes » et la mission de valoriser l’armée française ?

Germaine Kanova, photographe de guerre

du service cinématographique de l’Armée (SCA)

dans le camp d’entraînement disciplinaire américain des Milles.

Les Milles (Bouches-du-Rhône), juillet 1945.

© Germaine Kanova/ECPAD/Défense/ TERRE 10714-R12

Née en 1902 à Boulogne-sur-Mer, Germaine Kanova évolue dans le milieu artistique d’Angleterre de l’entre deux-guerres et acquiert une certaine notoriété en réalisant de nombreux portraits d’artistes dans son studio londonien. En novembre 1944, elle s’engage au Service cinématographique de l’armée (SCA) et couvre différents territoires, du front Atlantique (décembre 1944) à l’Alsace (janvier 1945) jusqu’en Allemagne (avril 1945), où elle photographie le camp de Vaihingen. Pour cette dernière campagne en Allemagne, elle est citée à l’ordre du régiment et décorée de la Croix de guerre pour souligner son sang-froid et son courage. En mai 1945 à Port-Louis, elle réalise des images-preuves de la découverte du charnier, attestant de l’identification et de la mise en bière des soixante-neuf fusillés de la citadelle. Photographe de plateau après la guerre, Germaine Kanova, qualifiée par ses amis « d’esprit libre et aventureux », décède le 27 janvier 1975 à Antibes.

Des portraits pleins d’humanité

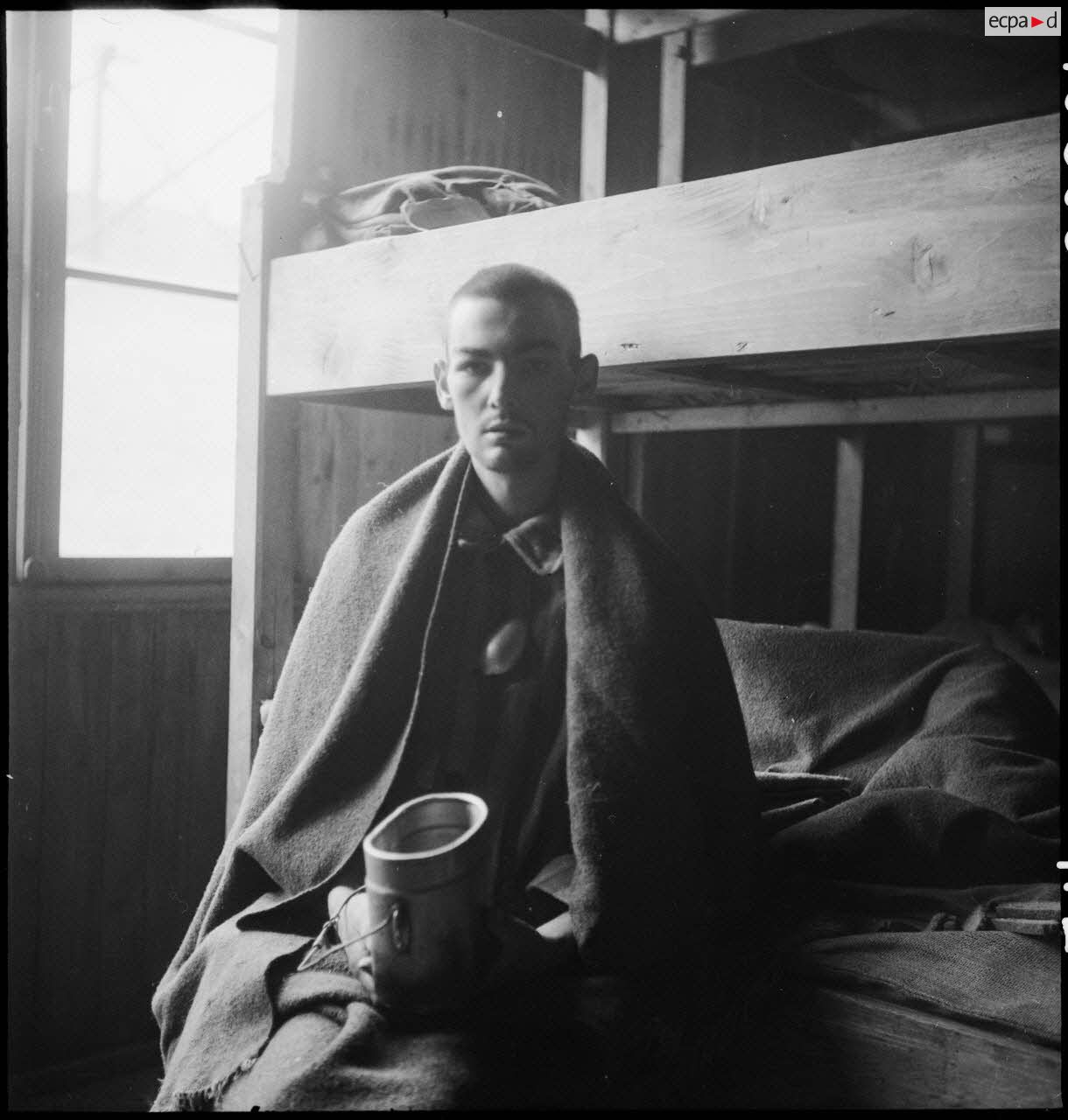

Germaine Kanova met son expérience et sa sensibilité de portraitiste au service des individus qu’elle prend comme sujets, toujours photographiés de manière très respectueuse. Dans le cas des déportés du camp de Vaihingen, elle souligne l’humanité et la dignité des personnes photographiées, en dépit de leur état physique. Sur ce cliché, le clair-obscur ainsi que le cadrage choisi évoquent un tableau. Cette impression est renforcée par la mise en valeur des ustensiles de survie : la couverture, la cuiller, le récipient pour manger. La posture très droite de cet homme qui nous regarde en face est à l’opposé de l’image archétypale du déporté squelettique allongé dans son châlit, que Germaine Kanova a également photographié par ailleurs.

Portrait d’un déporté dans un baraquement du camp de Vaihingen récemment libéré.

Vaihingen (Allemagne), 13 avril 1945.

© Germaine Kanova/ECPAD/Défense/TERRE 10300-R2

L’ouverture du camp de concentration de Vaihingen

L’ouverture du camp de concentration de Vaihingen.

Vaihingen (Allemagne), 13 avril 1945.

© Germaine Kanova/ECPAD/Défense/TERRE 10300-R4

À l’ouest comme à l’est, la découverte et l’entrée des armées dans les camps de concentration ont donné lieu à des reconstitutions filmées et photographiées. C’est probablement le cas pour cette image légendée « L’ouverture du camp », puisqu’on sait que Germaine Kanova est arrivée sur place le 13 avril 1945, soit six jours après la découverte du camp. Plusieurs indices viennent corroborer cette hypothèse :

- les cheveux des rescapés sont tondus, ce qui est la première étape du « dépouillage » d’après la légende d’origine du reportage de Germaine Kanova (à télécharger ci-dessous).

- Les vêtements sont bien boutonnés et les regards posés.

- Le barbelé écarté par une main depuis l’extérieur exprime de façon symbolique la libération du camp, en écho et dans le prolongement des deux mains du prisonnier au premier plan, soigneusement posées sur le fil pour éviter de se blesser qui expriment elles la volonté de sortir.

Documents à télécharger :

Piste pédagogique – Étudier un reportage photographique

Le reportage complet daté du 13 avril 1945 de Germaine Kanova à Vaihingen est accessible sur le site Imagesdéfense.fr. On peut ainsi replacer les clichés de Germaine Kanova dans leur contexte de production, et travailler à les différencier.

1. Dans quel contexte Germaine Kanova a-t-elle travaillé ?

- Taper dans la barre de recherche les deux mots clés « Kanova » et « Vaihingen » : 63 résultats s’affichent. Le premier résultat pointe vers le reportage complet.

- Lire la notice du reportage.

- Prélever les informations concernant le contexte dans lequel les photographies de Germaine Kanova ont été réalisées :

- circonstances et date de de la découverte du camp (on peut relever que le camp a été découvert le 7 avril et que Germaine Kanova a effectué son reportage le 13 avril, soit 6 jours plus tard) ;

- état du camp ;

- teneur des images.

2. Quels aspects sont documentés par Germaine Kanova ?

- Cliquer sur « voir toutes photos » (en bas à droite) pour afficher la mosaïque ;

- choisir l’option 100 images/page dans le bandeau supérieur ;

- balayer rapidement cette page pour une vue d’ensemble des sujets photographiés.

On peut demander aux élèves de produire une première typologie au regard des différents aspects de la mission de Germaine Kanova :

- documenter l’action de l’armée française : prise en charge de rescapés (soins médicaux, vêtements, transport…), aspects administratifs, opérations de recensement ;

- relever des preuves visuelles : images du camp, des installations concentrationnaires, fosses communes, stèles, chambres, corps décharnés ;

- témoigner pour sensibiliser : réalisation de portraits de rescapés.

On peut également travailler à établir une autre typologie en reliant les photographies aux étapes de la prise en charge des rescapés par le personnel de l’armée, détaillées par Germaine Kanova dans la légende du reportage.

3. Comprendre et interpréter les images de Germaine Kanova

Il s’agit pour les élèves d’interroger la composition (cadrage, lumière, lignes de force) de ces images pour comprendre l’effet produit par celles-ci, mais aussi de pouvoir en dégager la valeur documentaire : quelles photos ont été prises sur le vif, ou mises en scène ? Dans quel but et pour produire quels effets ?

- Les images en plan large montrent ce camp, les installations concentrationnaires et les opérations sanitaires mises en œuvre par l’armée (transferts des malades dans les camions pour évacuation, brulage des vêtements contaminés, tri des vêtements…).

- Les plans en plongée des fosses communes témoignent de la brutalité nazie.

- Les portraits de face, isolés ou en petits groupes concernent surtout les rescapés.

- Les infirmières au travail sont très présentes dans ces clichés. Leurs actions soulignent l’état physique déplorable des rescapés dont elles s’occupent.

Pour aller plus loin

- Comparer les photographies aux images filmées par le caméraman « binôme » de Germaine Kanova, accessibles sous forme de rush sur le site Imagesdéfense.

- Comparer les images de ces rushs à celles utilisées dans le film d’actualité Journal de guerre n°38 (partie « Témoignages accablants ») : quelles images ont été sélectionnées pour le film ? Comment sont-elles montés, pour produire quelle narration ?