Quand l’armée française découvre le camp de Vaihingen

DOSSIER THÉMATIQUE

Au printemps 1945, au fur et à mesure de leur progression en territoire allemand, les armées alliées découvrent le système concentrationnaire nazi dans toute son horreur et son ampleur, avec la découverte de nombreux camps de concentration encore peuplés.

Le choc de la découverte

Au printemps 1945, au fur et à mesure de leur progression en territoire allemand les armées alliées sont confrontées au système concentrationnaire nazi dans toute son horreur et son ampleur, avec la découverte des camps de concentration. Parmi ceux-ci, le camp de Vaihingen (annexe du camp de Natzweiler) : quand les soldats de l’armée française arrivent sur le site, ils découvrent des centaines de morts, ainsi que 650 prisonniers dans un état sanitaire épouvantable. La nécessité de témoigner de cette réalité sidérante et brutale s’impose immédiatement.

Les images : entre témoignage, preuve et propagande

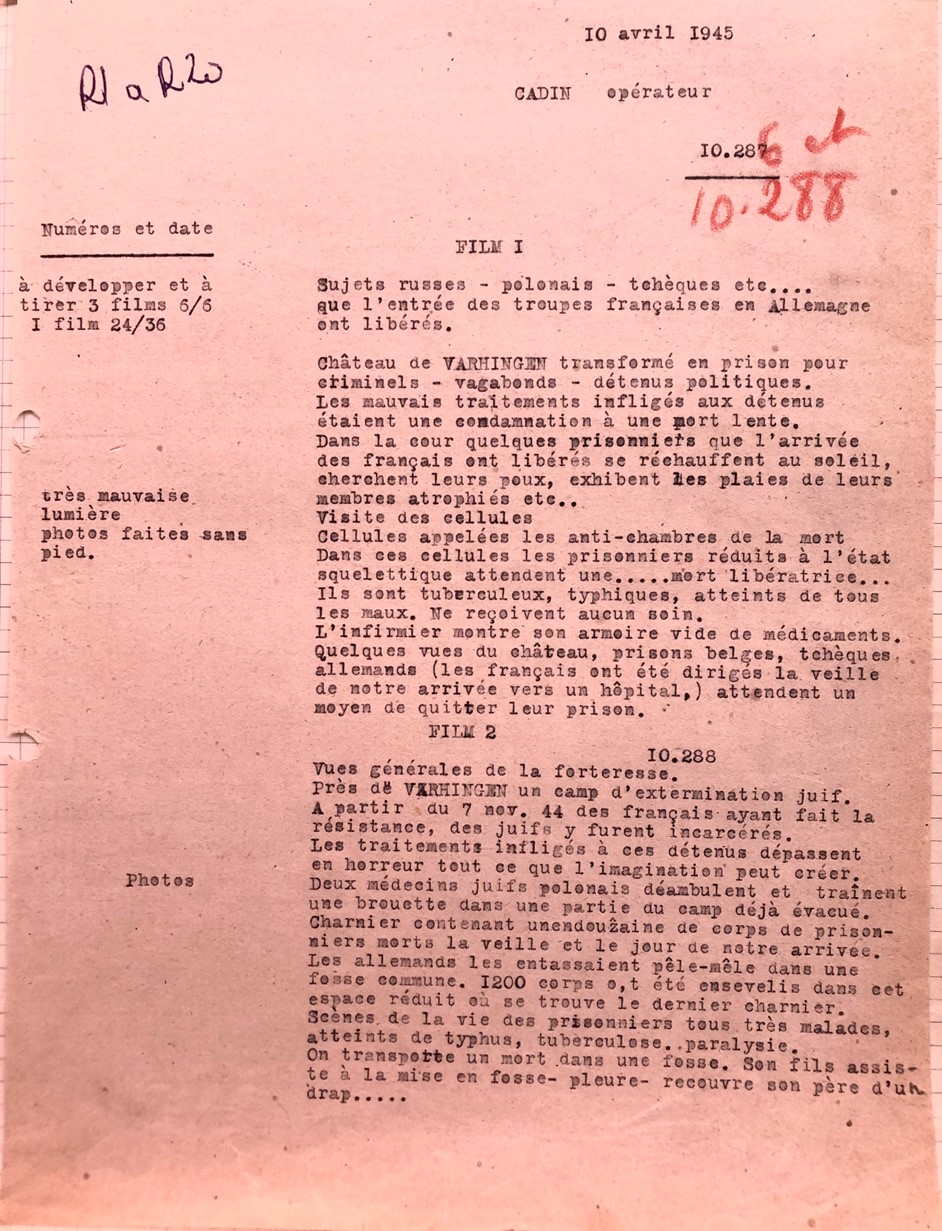

Les opérateurs du Service cinématographique de l’armée sont dépêchés très rapidement sur place parmi lesquels trois photographes : Walrand, Louis Cadin, et Germaine Kanova. Ils font partie des tous premiers photographes confrontés à une situation inédite : rendre compte en images de « l’innommable » (Germaine Kanova), tant pour en témoigner que pour documenter l’action de l’armée française et la valoriser — conformément à leur mission de reporters photographes au service de l’armée — alors même qu’ils sont en état de choc. Ils sont également tenus de relever des preuves accablantes des « atrocités allemandes », mobilisables dans une perspective judiciaire. Les légendes de leurs reportages (conservées à l’ECPAD) nous livrent des renseignements précieux tant sur le plan documentaire que sur leur réaction face à ce qu’ils découvrent.

Légende originale du reportage TERRE 10288 de Louis Cadin.

La prise en charge des rescapés

Un dispositif sanitaire est immédiatement déployé par le service de santé aux armées pour porter secours aux rescapés, et enrayer la propagation des maladies (typhus), mobilisant un personnel médical très dévoué. Malgré ces soins, nombreux sont ceux qui continuent de succomber. La prise en charge est également administrative : les rescapés sont recensés pour être rapatriés au plus vite, les plus faibles étant évacués vers des hôpitaux.

La « pédagogie de l’horreur »

Des mesures destinées à mettre la population allemande face à ses responsabilités sont aussitôt adoptées. Elle est réquisitionnée afin de fournir des vêtements aux rescapés, bruler les vêtements infestés de vermine, et procéder à l’enterrement des centaines de morts qui jonchent le camp. Les notables locaux sont contraints d’assister à la cérémonie d’hommage aux victimes.

Ressources sur le site ImagesDéfense :

- Un dossier thématique « Le camp de Vaihingen, photographier l’horreur »

- Trois regards sur la découverte du camp par trois photographes :