Mobilisation scientifique – Innovation et adaptation face à une arme nouvelle

Dossier pédagogique de l’exposition Derrière les masques. Photographies des deux guerres

Se rendre sur la page page principale du dossier

Premières réponses à l’arme chimique

Le commandement français n’avait pas envisagé l’éventualité de l’utilisation des gaz toxiques par l’Allemagne. Après l’attaque d’Ypres en avril 1915, les toutes premières mesures recommandent de respirer à travers un linge mouillé par de l’eau, de l’urine ou d’utiliser une bouteille sans culot remplie de terre humide (photographie n°1, ci-contre). Chimistes, médecins, ingénieurs, pharmaciens sont ensuite mobilisés pour analyser la composition des gaz ennemis et développer des filtres efficaces. Au fil des mois, plusieurs types de protection apparaissent, sous forme de cagoules ou de simples tampons imprégnés de solution neutralisante. Sommaires et peu efficaces, ils seront ensuite remplacés par des protections englobant l’ensemble du visage.

Une protection en constante adaptation

Entre 1915 et 1918, pas moins de dix modèles sont portés par les soldats. Les normes ne cessent de fluctuer au gré des avancées scientifiques et des retours d’expérience sur le terrain et il n’est pas rare que plusieurs modèles coexistent au sein d’un même régiment, comme l’illustre la photographie n° 2 sur laquelle, au premier plan, un soldat porte le masque oblong couvrant tout le visage, tandis que ses compagnons ont la partie inférieure du visage protégée par des bandes de tissu superposées.

Attribuée à Fernand Charles Houis (1895-1983), Musée de la Grande Guerre, Meaux – Don Moscherosch

©Musée de la Grande Guerre, Meaux/Fernand Houis

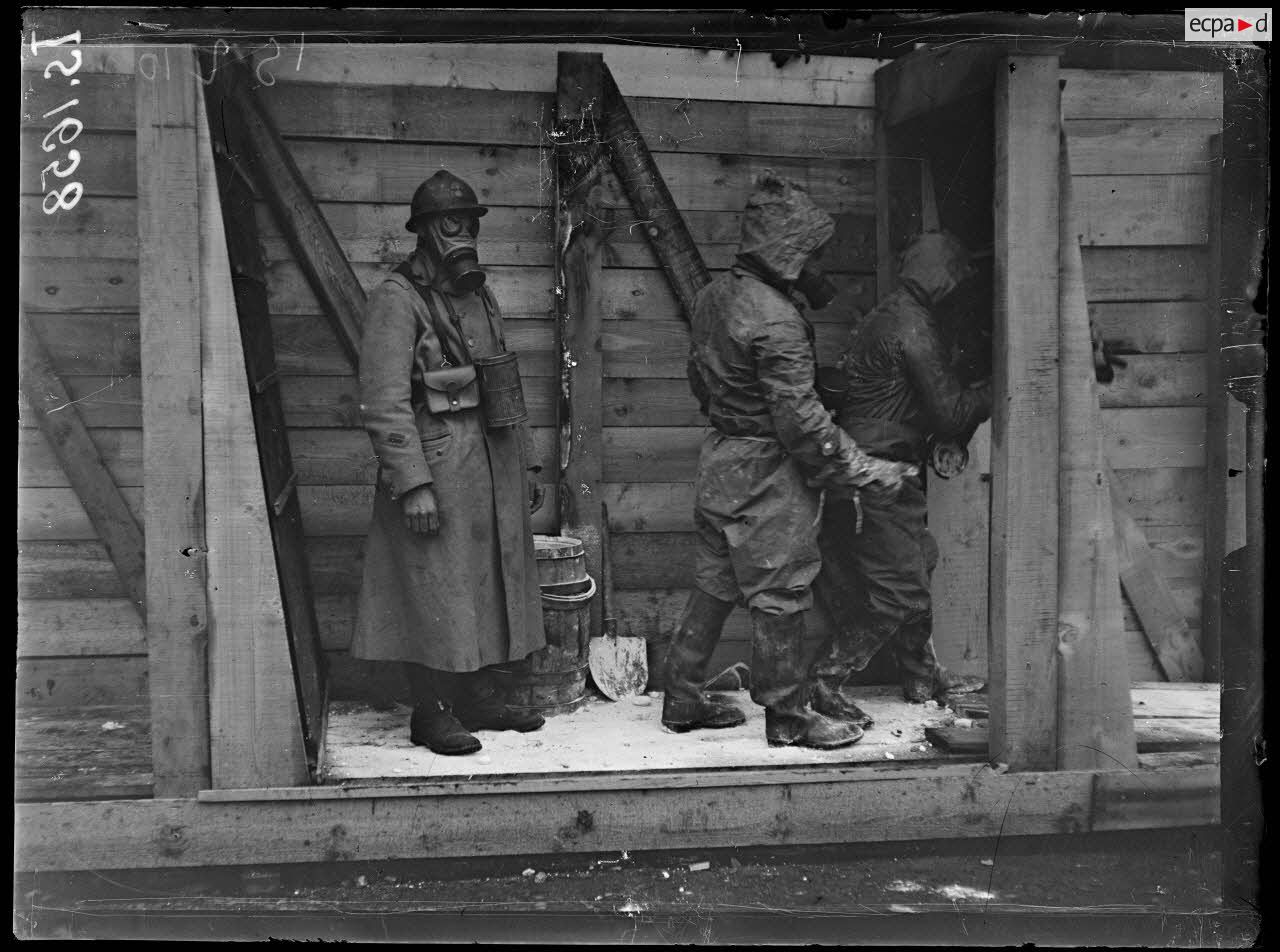

En juillet 1917, l’introduction par les Allemands de l’ypérite ou « gaz moutarde » – un agent vésicant (qui attaque la peau) – bouleverse les systèmes de protection. Le caoutchouc qui était massivement employé pour la fabrication des masques s’avère perméable à ce gaz. On associe alors un masque ARS (appareil respiratoire spécial, distribué aux troupes à partir de novembre 1917) et une combinaison en toile huilée. (photographie n° 4)

La formation des officiers

Les autorités militaires constatent rapidement la nécessité de former les troupes au port d’une protection jusque-là inconnue. Des cours sont dispensés, principalement pour les officiers, dans des écoles dont les locaux sont sommaires. Le programme du cours se déroule sur deux jours : le premier est consacré à la théorie, le second à la pratique, celle-ci consistant à faire passer les élèves dans une chambre à gaz, un masque ou un « appareil à oxygène » sur le visage. (photographie n° 5)

FOCUS IMAGE – Des soldats munis du sac respiratoire descendent dans la fosse

Le 30 août 1915, le photographe Albert Moreau se rend à Barleux, dans la Somme, pour fixer en images l’activité de « l’école des gaz » récemment créée. Il montre les étapes successives de l’utilisation d’un nouveau masque dont les soldats testent l’efficacité. Il s’agit d’un appareil de type Draeger, à l’origine employé dans les mines et dont l’usage a été réinvesti par l’armée française dès l’été 1915. Il se caractérise par une grande poche en tissu caoutchouté qui permet une autosuffisance en oxygène. Ce reportage de 12 photographies est accessible en ligne sur le site ImagesDéfense.

Au premier plan, cinq soldats équipés de lunettes, de masques et de poches avancent en file indienne, amorçant une descente sous terre. Le photographe n’a pas choisi un plan large qui permettrait de comprendre qu’il s’agit d’une fosse d’entrainement, avec une sortie (voir le reportage complet). Il cadre l’image sur ces soldats à l’étrange équipement qui semblent comme hypnotisés, et lentement disparaissent sous terre. Cela confère à la scène un caractère d’étrangeté, qui pourrait être inquiétant.

Mais une atmosphère sereine se dégage de l’immobilité de l’arrière-plan : une rangée d’hommes debout, visages calmes, bras croisés sont manifestement en position d’observation derrière une grange encadrée d’arbres qui semble là depuis toujours. Sur la droite, l’ouverture vers les champs et le ciel, dans un paysage vallonné et arboré prolonge la diagonale formée par la file des soldats, renforçant le caractère apaisé de la scène. Cette composition équilibrée renvoie l’image d’une activité maîtrisée, qui se déroule dans le calme et l’ordre, contrastant fortement avec le sentiment d’angoisse engendré au front comme à l’arrière par ce nouvel ennemi invisible qu’est le gaz.

Piste pédagogique – Étudier la composition d’une page illustrée d’un hebdomadaire

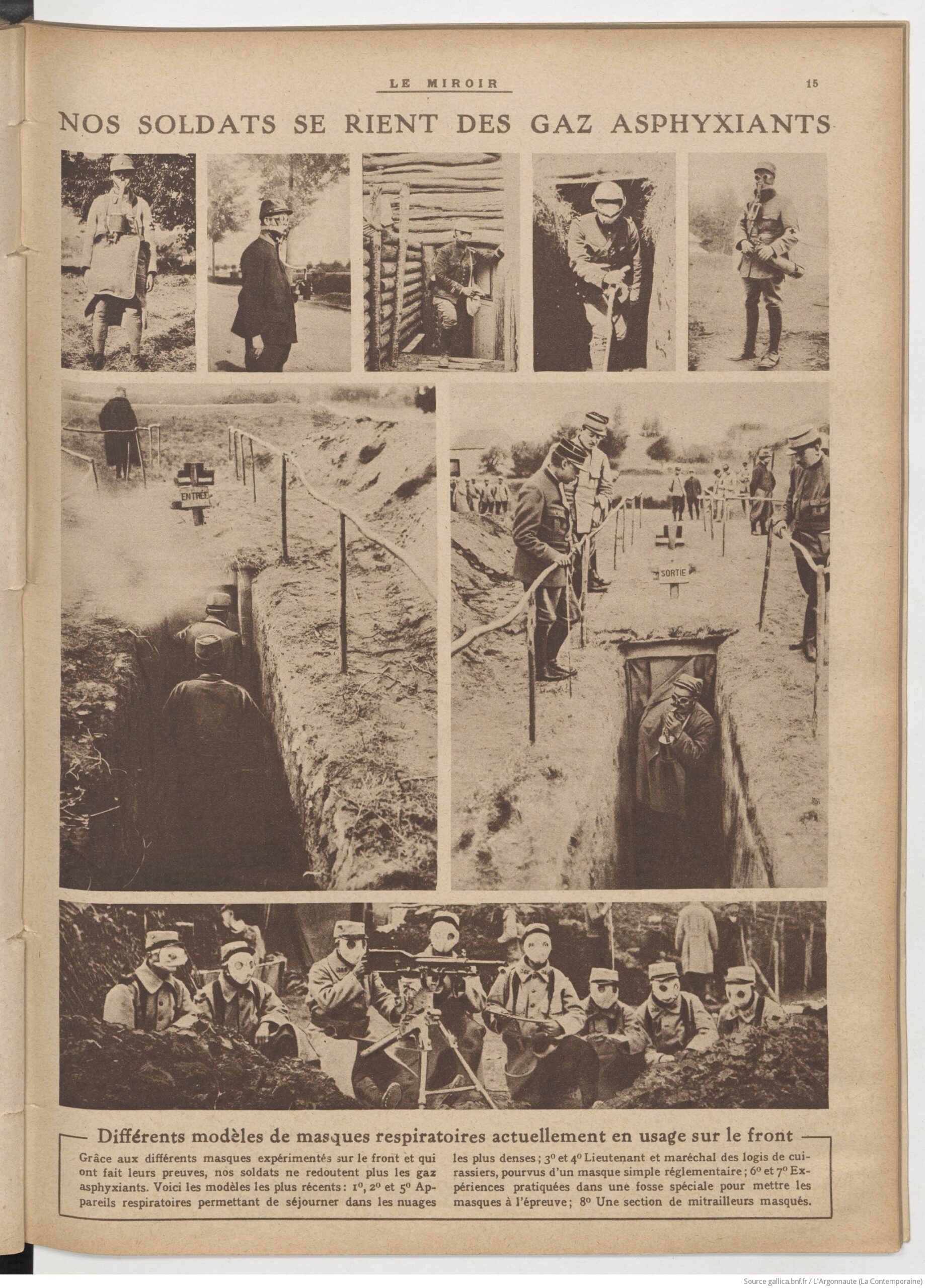

Le Miroir est un hebdomadaire illustré créé en 1912, contenant principalement des photographies prises par les soldats. Affichant un tirage de 300 000 exemplaires en 1913, il annonce dès le début de la guerre en couverture : « Le Miroir paie n’importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre, présentant un intérêt particulier. » Il connait un essor spectaculaire et son tirage atteint un million d’exemplaires en 1918.

Sous le titre « Nos soldats se rient des gaz asphyxiants », cette page présente huit photographies associées à la légende ci-dessous :

Différents modèles de masques respiratoires actuellement en usage sur le front

Grâce aux différents masques expérimentés sur le front et qui ont fait leurs preuves, nos soldats ne redoutent plus les gaz asphyxiants. Voici les modèles les plus récents : 1°, 2° et 5° Appareils respiratoires permettant de séjourner dans les nuages les plus denses ; 3° et 4° Lieutenant et maréchal des logis cuirassiers, pourvus d’un masque simple réglementaire ; 6° et 7° Expériences pratiquées dans une fosse spéciale pour mettre les masques à l’épreuve ; 8° Une section de mitrailleurs masqués.

Cette page a pour vocation de rassurer l’arrière sur les progrès faits pour protéger les hommes contre ce nouveau type d’attaque :

- le titre exprime une franche désinvolture face à cette menace ;

- les images viennent prouver le dépassement de cette menace par la diversité des réponses proposées ;

- la légende vient y apporter une caution scientifique et technologique : « masques qui ont fait leurs preuves », « séjourner dans les gaz les plus denses », « expériences pratiquées ».

« Nos soldats se rient des gaz asphyxiants » – Le Miroir, 3 octobre 1915, p. 14. Transcription de la légende :

Complémentaires de la photographie choisie pour l’exposition, les images 6 et 7 mentionnées dans la légende sont issues du reportage photographique d’Albert Moreau à l’école des gaz de Barleux, qu’elles permettent de resituer dans son contexte de production. Elles occupent tout le centre de la page, pour montrer une armée en action, et démontrer son efficacité « en situation » avec la présence du gaz volontairement accentuée sur l’image de gauche par une probable retouche ; le gaz est en effet beaucoup moins visible sur l’image originale.