Protéger le patrimoine : une mission de l’armée

La modernisation des armes et la systématisation des bombardements durant la Grande Guerre entraine des destructions d’une ampleur inédite. Dès l’été 1914, les premiers bombardements sur la cathédrale de Reims suscitent une prise de conscience patrimoniale. L’État français réagit en mobilisant conservateurs et administrateurs du sous-secrétariat d’État aux Beaux-Arts, mais aussi l’armée. Sauvegarder le patrimoine devient une mission militaire, au même titre que défendre le territoire.

L’inventaire visuel des destructions

Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne), 15 février 1918.

© Amédée Eywinger/SPA/ECPAD/SPA 61 E 3006

En mai 1915 en réaction à la propagande par l’image conduite par l’Allemagne, le gouvernement français crée la Section photographique de l’armée (SPA), dont l’une des principales missions est la documentation systématique des destructions causées par l’avancée allemande — recensement visuel complémentaire aux enquêtes menées par les préfets et les architectes. Les opérateurs de la SPA sont donc envoyés dans les zones de combat afin de fixer par l’image l’état des monuments et édifices endommagés avec plusieurs objectifs :

- inventorier les dégâts : les clichés permettent de dresser un état précis des destructions ;

- constituer des preuves, en vue d’établir la responsabilité de l’ennemi lors d’éventuelles réparations ou poursuites ;

- fournir des outils de travail pour la reconstruction : les images serviront de base documentaire aux architectes et aux ingénieurs qui œuvreront à la restauration ou à la conservation partielle de certains sites.

Ces images, considérées comme des témoignages irréfutables de la « barbarie allemande », incarnent la nation blessée. Elles sont utilisées à des fins de propagande pour nourrir le récit d’une « France martyre », et circulent abondamment dans la presse, sur des cartes postales, et parfois dans des expositions. Elles sont également reproduites dans des fascicules destinés à être distribués aux pays neutres et alliés.

Une organisation inédite

Afin de structurer et de renforcer cette mission est créé en 1917 le Service de protection des monuments et œuvres d’art en zone des armées, placé sous l’autorité conjointe des ministères de la Guerre et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Conservateurs et historiens rejoignent les unités militaires avec pour mission de rechercher les monuments et œuvres d’art (qu’ils soient propriété publique ou privée) et d’assurer leur protection sur place ou leur évacuation vers l’arrière, tandis que les photographes de l’armée documentent les opérations. Ses missions évoluent au fil du conflit. À la fin de la guerre, ce même service opère le rapatriement des œuvres dans leurs bâtiments d’origine.

Octobre 1919, Eu (Seine-Maritime).

© Dufour/ECPAD/Défense/SPA 24 DU 1159

En mission sur tous les fronts

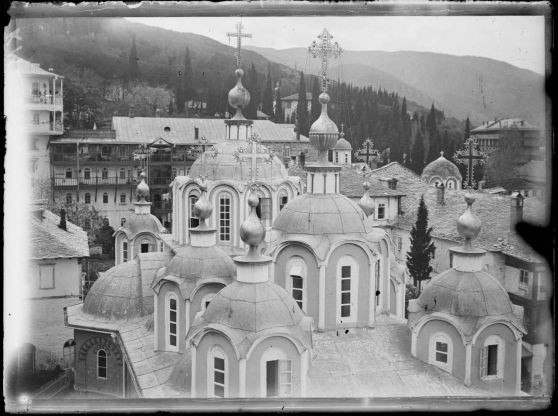

24 avril 1917, Mont Athos (Grèce).

© Charles Martel/SPA/ECPAD/Défense/SPA 154 K

Une première mission est celle de dresser l’inventaire des œuvres conservées dans les musées, les églises et autres édifices historiques, afin de prévenir tout risque de perte, de vol ou de destruction. Les photographes de l’armée sont envoyés dans les régions potentiellement menacées pour fixer l’image des édifices et œuvres susceptibles d’être endommagés, tant sur les fronts occidentaux que sur le front d’Orient où des campagnes de prises de vue sont menées sur des sites renommés, par exemple en Grèce (ci-contre) pour reproduire tous les couvents et les peintures du mont Athos, ou encore en Palestine (notamment Jérusalem).

De la protection à l’évacuation

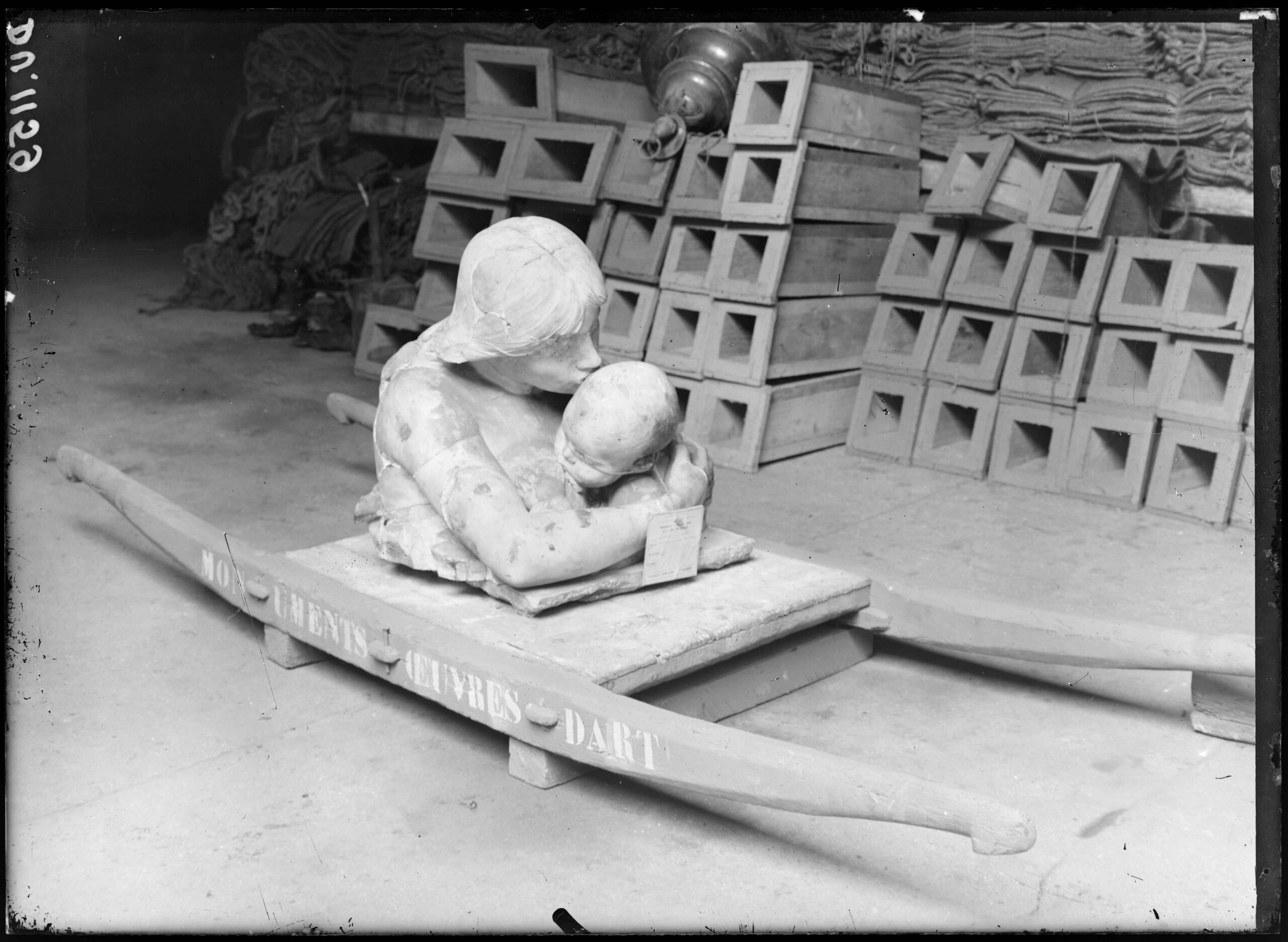

En cas de menace pressante, on procède à l’évacuation des œuvres : tableaux, manuscrits, objets d’art quittent les musées ou les églises pour être transportés vers des dépôts provisoires aménagés en arrière du front. Près de 40 000 œuvres d’art et objets mobiliers auraient été évacués durant les deux années d’existence du service. Une deuxième mission est la protection des œuvres et édifices ne pouvant être déplacés. Plusieurs techniques sont déployées, en fonction des situations : sacs de sable empilés contre les murs, statues entourées d’échafaudages de bois, vitraux démontés et stockés dans des caisses…

24 mai 1918, Compiègne (Oise).

© Bauche/SPA/ECPAD/Défense/SPA 21 CB 826

Recherche sur le site ImagesDéfense

| MOTS-CLÉS | Protection art | 372 résultats |

| MOTS-CLÉS | Évacuation art | 1032 résultats |

Pour affiner les résultats et ajouter des critères dans la barre de recherche :

- un lieu (département, ville) ;

- un type d’œuvre ou d’édifice (« sculpture », « château ») ;

- un nom précis d’édifice (« Notre-Dame », « Louvre ») ;

- un nom d’artiste ou d’œuvre (« Carpeaux », « victoire de Samothrace »).

Ressources en ligne

Prolongements

Cette première organisation militaire et civile pour la sauvegarde du patrimoine en temps de guerre marque un tournant ; elle s’est pérennisée en France au XXe siècle. Elle a été notamment mise en œuvre dès le début de la Seconde Guerre mondiale, puis lors de l’indépendance de l’Algérie pour le rapatriement des statues et bustes qui marquaient la présence française dans l’espace public et dans les bâtiments de l’administration.

Cette organisation préfigure les dispositifs internationaux mis en place par la suite, comme la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole (1999), ratifié par la France en 2017, applicable aux conflits internationaux et nationaux. Depuis 1996, cette mission de protection est coordonnée par l’organisation internationale Bouclier Bleu (Blue Shield), organe consultatif de l’UNESCO sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) auxquelles l’armée française a pris part, les militaires ont poursuivi cette mission, documentée par les soldats de l’image.