Analyser une exposition sur la Libération à Lyon

Lyon, novembre 1944. Exposition Français voici votre armée

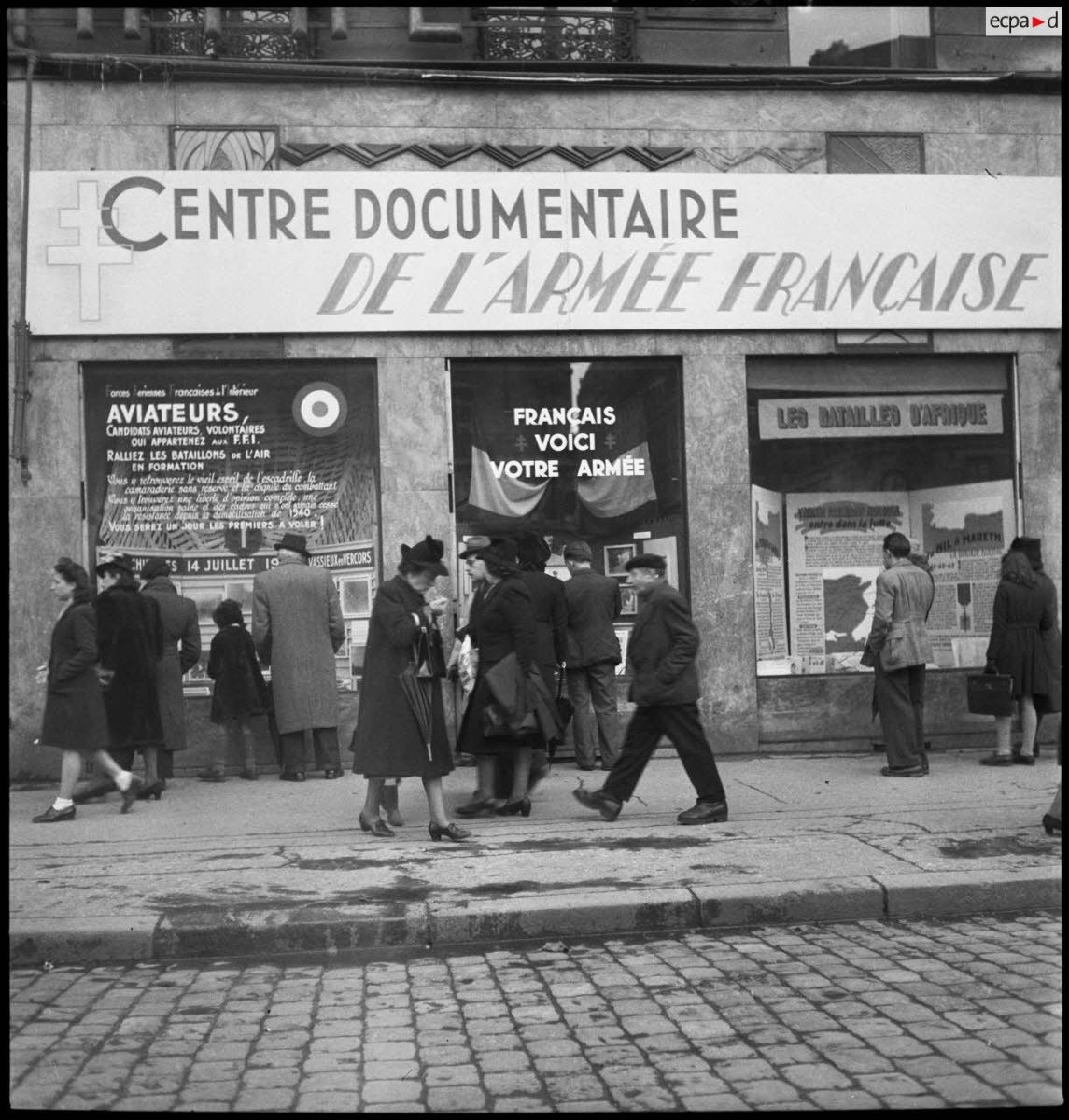

En septembre 1944, la ville de Lyon est libérée grâce à une participation active de la Résistance. Aucun opérateur du Service cinématographique de l’armée (SCA) ne couvre cet évènement. Cependant, l’armée française y installe un centre de documentation sur la place de la République, en plein cœur du centre-ville. Elle y présente une exposition intitulée Français voici votre armée, qui a été photographiée par Louis Cadin en novembre 1944, dans un reportage de cinq images. On sait peu de choses sur lui : opérateur du Service cinématographique de l’armée de Vichy entre 1941 et 1943, son premier reportage pour le SCA France libre est celui-ci. Il a ensuite une longue carrière au SCA, jusqu’en 1957.

Toute exposition est le fruit d’une construction soigneusement préparée dont la réalisation est orchestrée par un responsable (commissaire) qui en pilote toutes les étapes, de la conception d’ensemble à l’accrochage. On peut travailler à décrypter la composition de cette exposition, qui met en scène le récit d’une France victorieuse, libérée de l’Allemagne nazie grâce à la valeur de son armée et de son chef incontesté. Comment sa composition sert-elle ce récit, socle de la reconstruction politique et morale du pays ?

Les cinq photographies du reportage étudié ci-dessous sont à retrouver sur le site Imagesdéfense.

Scénographier : le choix de la composition

Une composition en triptyque

Déployée sur trois vitrines donnant sur rue, l’exposition est organisée selon une logique qui permet de proposer un récit linéaire et sans altérations de la Libération depuis 1941 :

- à droite – hier « Les batailles d’Afrique » ;

- au centre – aujourd’hui « Français voici votre armée » ;

- à gauche – demain « Aviateurs […] ralliez les bataillons de l’air » ;

La partie supérieure des vitrines est consacrée aux titres, visibles de loin. La moitié inférieure présente photographies et textes à hauteur du regard des passants. Comme dans les triptyques d’art religieux, le panneau central contient le cœur du propos.

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7254

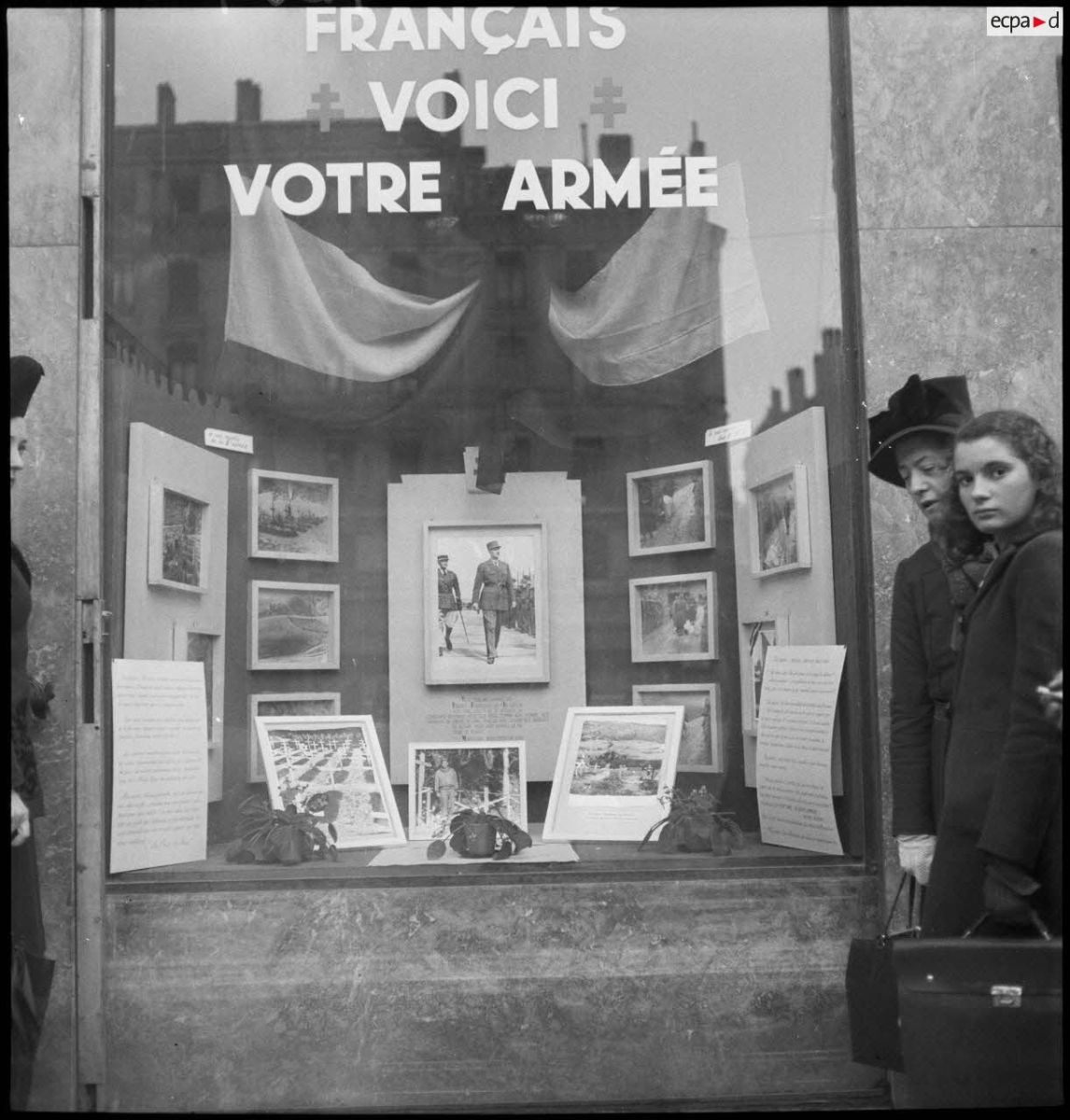

Vitrine centrale : « Français voici votre armée »

Lyon (Rhône), 11 novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7257

Le cœur du dispositif est la vitrine centrale, la plus étroite, qui fonctionne comme le pilier auquel s’articulent les deux autres panneaux.

La composition soigneusement symétrique de cette vitrine produit un effet d’ordre et de clarté. Dans sa dimension verticale, elle assimile la France (drapeau tricolore dans la partie supérieure), l’armée (le titre) et le général de Gaulle (photographie – à hauteur du regard des passants), qui apparaît, comme en réponse au « voici » du titre : la tête haute, en action, il avance vers le spectateur, droit et déterminé. Cette posture du général de Gaulle comme « libérateur en marche » est alors très fréquemment utilisée : c’est celle de la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944, au lendemain de la libération de Paris, moment clé de la construction du mythe gaullien (c’est également celle qui a été choisie pour la statue des Champs-Élysées en 1998). Le format vertical de la photographie renforce l’effet de sa haute stature. Au centre de cette vitrine, de Gaulle apparaît comme le chef qui emmène l’armée et la France à la victoire. Il est également au centre de l’ensemble de dispositif en trois vitrines, articulant les combats d’hier à ceux de demain. Cette composition en forme de triptyque peut suggérer une dimension supplémentaire du mythe : celle du Sauveur.

À ses pieds, des images de cimetières militaires convoquent le souvenir de la Première Guerre mondiale – encore très vif – et remplissent la double fonction de rendre hommage aux morts pour la France et de valoriser le sacrifice pour la patrie. Les trois plantes en pot soigneusement disposées au pied de ce tableau renforcent la dimension d’hommage, tel qu’on le rend dans les cimetières.

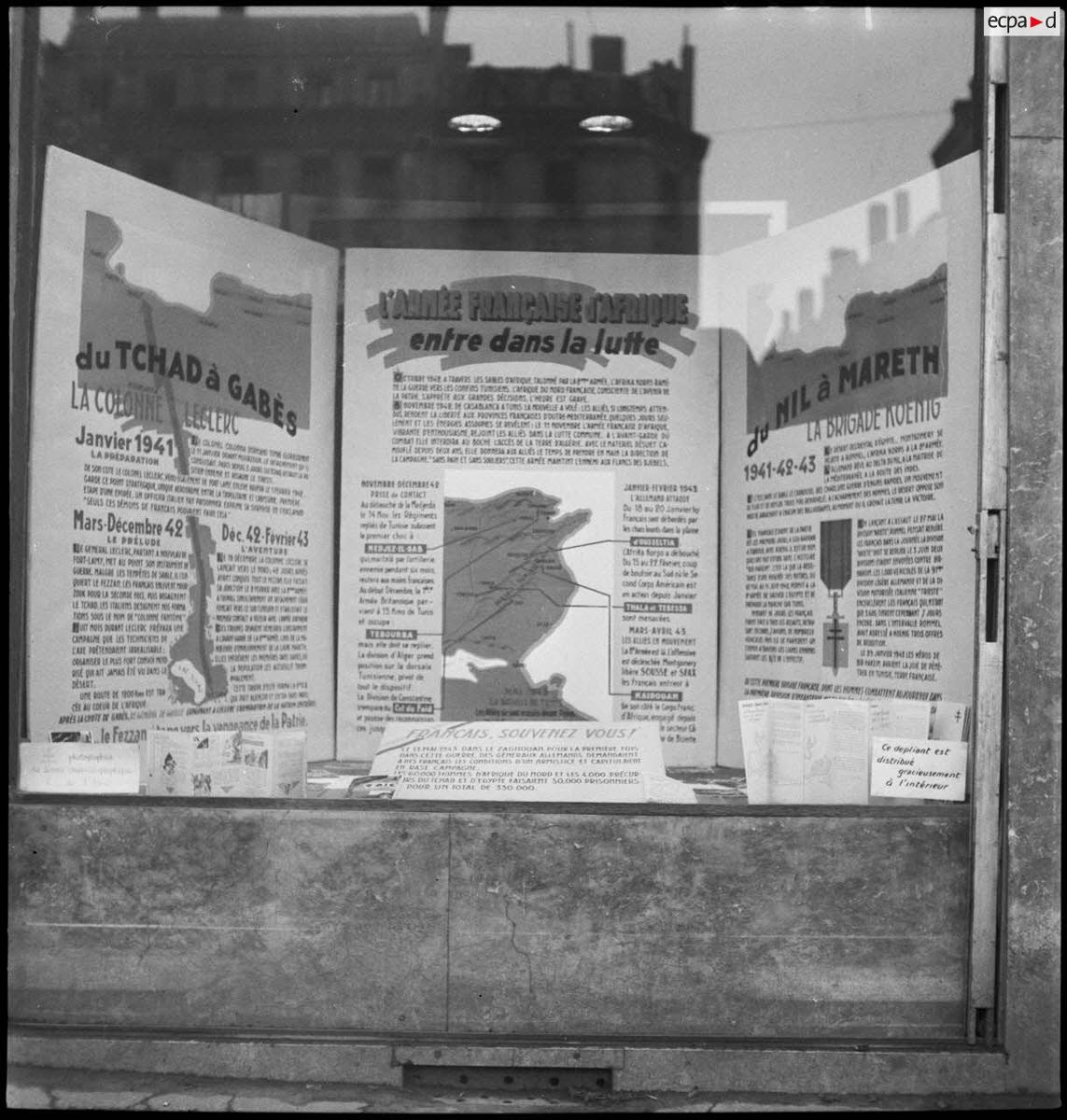

Vitrine de droite : « Les batailles d’Afrique »

La vitrine de droite présente textes et cartes qui proposent un récit des opérations militaires de l’armée française depuis 1941 en Afrique, ancrant la Libération dans un temps long et un espace élargi. Cette composition inscrit les deux vitrines suivantes dans un continuum sans brèche depuis cette date et permet de rappeler l’appui sur le territoire colonial qui est un des atouts pour valoriser la « grandeur » de la France.

Positionnée au centre de la vitrine, une pancarte posée, barrée d’une bande tricolore, apostrophe les passants : « Français, souvenez-vous ! Le 11 mai 1943, pour la première fois dans cette guerre, des généraux allemands demandaient les conditions d’un armistice et capitulaient en rase campagne ». Ce message vient souligner l’issue de ce qui est présenté comme une « épopée africaine » et efface du même geste la défaite de 1940.

La vitrine réunit toutes les composantes du récit que veulent imprimer les autorités françaises dans l’imaginaire collectif, celui de la reconquête de la liberté par une armée française aux allures d’épopée (« l’aventure »), équipée d’un « matériel désuet », mais qui a su faire capituler « le boche » par la grande valeur et l’intrépidité de ses soldats « sans pain et sans souliers ». Cette description renvoie au chant patriotique Le régiment de Sambre et Meuse alors très célèbre, créant une filiation directe entre des soldats de la Révolution française (héroïsés dans ce texte, refusant d’écouter l‘ordre donné par leur « Général, le vieillard débile » de battre retraite face à l’ennemi autrichien en 1796).

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7255

Extrait du panneau central « L’armée française entre dans la lutte »

« Octobre 1942, à travers les sables d’Afrique, talonnée par la 8e armée, l’Afrika Korps ramène la guerre vers les confins tunisiens. L’Afrique du Nord française, consciente de l’avenir de la patrie, s’apprête aux grandes décisions. L’heure est grave.

8 novembre 1942 : de Casablanca à Tunis, la nouvelle a volé : les Alliés, si longtemps attendus, rendent la liberté aux provinces française d’outre Méditerranée. Quelques jours seulement et les énergies assoupies se révèlent : le 11 novembre, l’armée française d’Afrique, vibrante d’enthousiasme, rejoint les Alliés dans la lutte commune. À l’avant-garde du combat, elle interdira au boche l’accès de la terre d’Algérie. Avec le matériel désuet, camouflé depuis deux ans, elle donnera aux Alliés le temps de prendre en main la direction de la campagne. “Sans pain et sans souliers”, cette armée maintient l’ennemi aux flancs des djebels. »

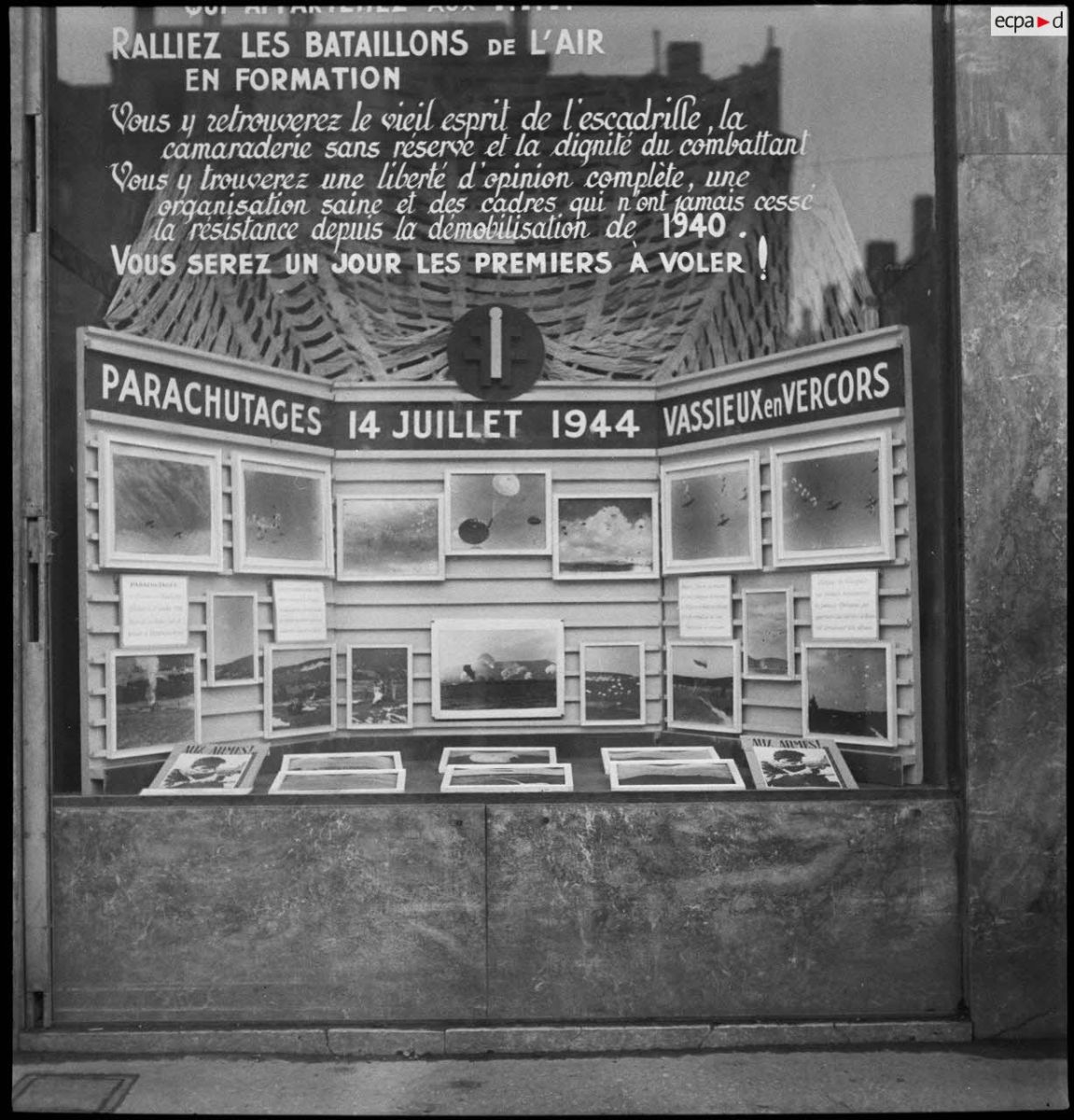

Vitrine de gauche : « Aviateurs […] Ralliez les bataillons de l’air »

La vitrine de gauche lance un appel aux membres des FFI (Forces françaises de l’intérieur) à s’engager dans l’armée de l’Air (« Ralliez les bataillons de l’air »), qui a besoin de renforcer ses effectifs pour la suite des opérations de libération du territoire. La partie supérieure de la vitrine (sur fond de décor de ce qui semble être un filet de camouflage) promet une capacité d’action nouvelle, au grand jour, qui contraste avec la nécessaire clandestinité de la résistance sous le régime de Vichy (« retrouver […] la dignité du combattant »). « Camaraderie sans réserve », « liberté d’opinion complète » ou encore « organisation saine » peuvent souligner en creux des dispositions qui manqueraient dans les rangs de la résistance intérieure. Quant à la formulation « des cadres qui n’ont jamais cessé la résistance depuis la démobilisation de 1940 », c’est un élément clé du nouveau narratif mis en œuvre par la communication de l’armée, qui consiste à établir une linéarité factice dans la Résistance depuis l’appel du 18 juin jusqu’en 1944, tout en gommant la défaite de 1940.

La partie inférieure présente les récents parachutages du 14 juillet 1944 à Vassieux-en-Vercors à travers plusieurs clichés soigneusement alignés en trois rangées selon une parfaite symétrie : la rangée supérieure situe l’action dans le ciel, les deux rangées inférieures montrent l’action au sol. De part et d’autre, deux couvertures de magazines appellent « Aux armes », confirmant que cette vitrine est celle de l’appel à l’action, dans le dispositif d’ensemble.

Panneau exposé au centre de documentation de l’Armée française.

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7256

Sélectionner : le choix des clichés

Aujourd’hui, l’Établissement de communication et de production de la Défense (ECPAD) – héritier du SCA qui a produit les expositions présentées dans les centres documentaires de l’armée – poursuit l’activité de production d’expositions dans des contextes variés. En 2024, l’Établissement a présenté à Blois, à l’occasion du festival des Rendez-vous de l’Histoire, une exposition intitulée Libérer les villes – regards de l’armée française (1943-1945). La commissaire Margaux Blondel – médiatrice culturelle au sein de l’ECPAD – a choisi d’y présenter l’une des photographies du reportage de Louis Cadin à Lyon. Pour accompagner les élèves dans leur processus de réalisation d’une exposition, elle leur explique ce qui a précisément motivé le choix de cette photographie :

« Du reportage de cinq photographies réalisé par Louis Cadin, celle-ci m’apparaît être la plus démonstrative de toutes. Contrairement aux autres images en plan rapproché sur les vitrines, elle laisse apercevoir des passantes, dont les silhouettes sont rognées sur les bords droit et gauche de l’image. Figées, les yeux clos ou fixant l’opérateur, leur attitude révèle une probable mise en scène orchestrée par le photographe. L’image, en tant que témoignage d’une exposition réalisée par le SCA, est composée de manière très lisible. Au centre de la photographie apparaît une autre photographie, un portrait en pied du chef de la France libre, le général de Gaulle. D’autres symboles éclairent la lecture de l’image. Dans le tiers supérieur, les croix de Lorraine et le drapeau tricolore accrochent l’œil. Le titre de l’exposition Français voici votre armée interpelle frontalement le spectateur autant qu’il contextualise la prise de vue. Enfin, malgré le cadrage très resserré, le reflet provoqué par la vitrine dévoile un immeuble massif : impossible d’oublier que cette photographie est prise en ville ! »

– Margaux Blondel

Pour aller plus loin

On peut proposer aux élèves :

- de travailler sur la libération des villes en analysant l’exposition dans son ensemble : étude du contexte de production, analyse de l’organisation de l’exposition, réflexion sur le choix des image sélectionnées ;

- de comparer cette production de l’ECPAD en 2024 avec celle présentée par le centre de documentation de l’armée en 1944.

Cadrer : le choix du sujet

Le cadrage consiste à choisir les limites que l’on donne à une photographie, ce que l’on souhaite y faire apparaître, puisque l’image est prélevée dans un ensemble plus vaste. Ce qui est choisi s’organise dans un cadre. Lorsque l’on parle d’un cadrage frontal, tous les éléments qui composent l’image sont face au photographe, sur un même plan.

Tout le reste disparaît « hors champ » : c’est la partie que l’image ne montre pas (ce qu’il y a autour du sujet par exemple), mais qui peut tout de même agir sur le champ, c’est-à-dire ce qui est cadré lors de la prise de vue.

Le sujet désigne ce que l’auteur photographie au moment de la prise de vue. Le sujet peut être une ou plusieurs personnes, une situation, un paysage, un objet, etc.

Ces définitions sont extraites de la Plateforme Observer Voir [Lexique – Observer / Voir], site des Rencontres de la photographie d’Arles.

Cadrer

Issues du même reportage photographique, ces deux images offrent une autre perspective sur le centre documentaire de l’armée. Il ne s’agit plus de documenter le contenu de l’exposition, mais d’avoir une vision de celle-ci dans son contexte et dans son ensemble.

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7253

Cette photographie insère les passants dans une circulation plus vaste (la moitié de l’image est occupée par le pavé) et légèrement de biais par rapport à l’angle de la rue. Elle offre la vision d’une ville animée, avec des commerces actifs (« réouverture bientôt » annoncée sur le poteau, grille de magasin entrouverte) et des personnes qui circulent dans toutes les directions. Cet effet est obtenu par l’angle de champ choisi par le photographe. Ici c’est le mouvement qui domine, contrairement aux images fixes des vitrines. On constate d’ailleurs qu’il n’y a presque pas de passants arrêtés devant l’exposition.

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7254

Sur la photographie ci-contre, le photographe resserre sa focale. Le mouvement est toujours bien présent mais la vue sur l’exposition est plus frontale. Sur cette image, on a le loisir d’étudier de plus près les passants. Le centre et ses vitrines forment l’arrière-plan de la photographie. Les titres inscrits sur les trois vitrines « Aviateurs – Français voici votre armée – Les batailles d’Afrique » sont alignés, unifiés par le panneau « centre documentaire de l’armée », ce qui produit une information claire. Ici, des passants sont arrêtés devant la vitrine. On peut imaginer que le photographe a attendu un peu pour obtenir cet effet, voire demandé aux passants de s’arrêter : si l’on regarde attentivement, aucune des personnes ici ne figure sur la photographie précédente.

Le cadrage relève donc d’un choix de ce que l’on veut mettre en valeur sur la photographie, fonction de son contexte de production, et de son usage. Opérateur du SCA, Louis Cadin a enregistré une trace de cette exposition en 5 photographies, pour obtenir une vision complète de celle-ci, conformément à sa mission.

Recadrer

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7254

Lyon (Rhône), novembre 1944. © Louis Cadin/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 306-7254

Voici une proposition de recadrage. Le sujet de la photographie a changé : c’est désormais un couple de personnages – un homme âgé/ un enfant – qu’on peut imaginer être un grand-père et sa petite fille, de dos, absorbés dans la contemplation de la vitrine, qui sont au centre de l’image. La circulation dans la rue est cependant toujours perceptible avec les personnes qui sortent du champ à gauche et à droite. Ce choix a été fait pour produire un contraste avec la fixité des deux personnages principaux et ainsi les mettre en valeur dans un instant suspendu, en conservant la dimension dynamique de la rue.

À l’issue de cette observation, on peut proposer aux élèves :

- de recadrer à leur tour ces photographies (en version imprimée avec des ciseaux ou en version numérique avec un outil de capture d’écran) en fonction de consignes données par l’enseignant ou de façon libre, selon le sujet à traiter;

- d’associer de nouveaux titres en cohérence avec les images ainsi recadrées;

- de mettre en œuvre cette notion de cadrage lorsqu’ils seront amenés à prendre des photographies dans le cadre de leur production pédagogique (exposition, journal…) pour le CNRD.

Revenir au dossier pédagogique Libérer et refonder la France : 1943-1945.