Analyser une exposition sur la Libération à Paris

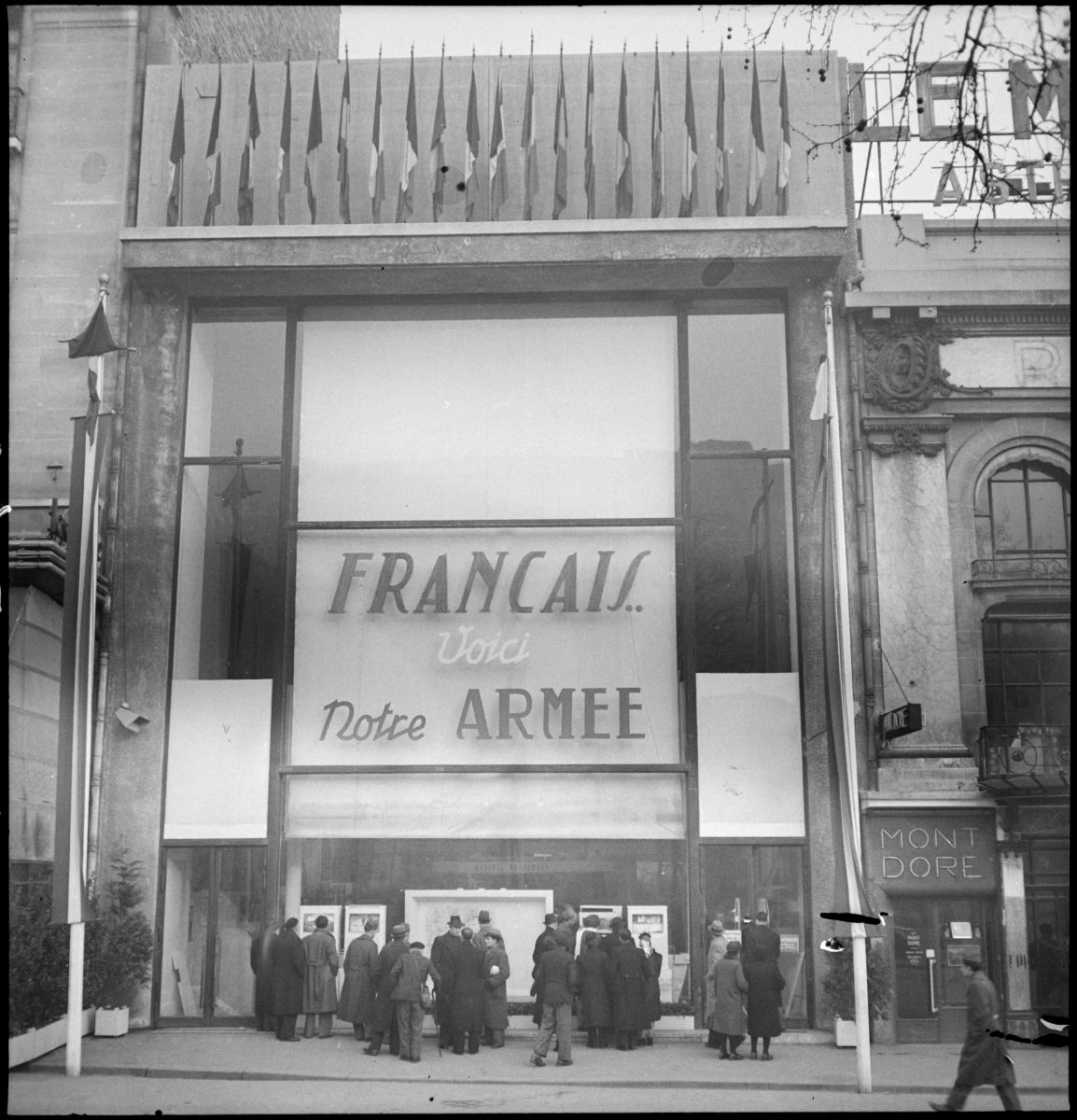

Paris, janvier 1945. Exposition Français voici notre armée

Français voici notre armée : c’est le titre et le sujet de l’exposition permanente organisée par la Direction des services de presse du ministère de la Guerre, présentée à Paris, à partir de janvier 1945, alors que la libération de l’Alsace et de la Lorraine est à peine achevée. Plusieurs reportages photographiques conservés dans les fonds de l’ECPAD permettent de reconstituer cette exposition et de l’étudier. Elle met en scène les étapes de la libération de la France en suivant une présentation chronologique linéaire de 1940 à 1945.

Toute exposition est le fruit d’une construction soigneusement préparée dont la réalisation est orchestrée par un responsable (commissaire) qui en pilote toutes les étapes, de la conception d’ensemble à l’accrochage. On peut travailler à décrypter la composition de cette exposition, qui met en scène le récit d’une France victorieuse, libérée de l’Allemagne nazie grâce à la valeur de son armée et de son chef incontesté. Comment sa composition sert-elle ce récit, socle de la reconstruction politique et morale du pays ? Quels outils sont mobilisés au service de ce discours dans l’exposition, et autour de l’exposition ?

Communiquer : annoncer l’exposition

Quels que soient les supports, la publicité en amont de l’exposition (en interne dans l’établissement scolaire, à l’attention des parents, sur les réseaux sociaux…) doit synthétiser efficacement les points forts et axes structurants de l’exposition et attiser la curiosité.

Cette exposition de l’armée française est soutenue par une véritable campagne de communication qui en fait la publicité : articles de presse, affiches, tracts sont autant de supports dans lesquels on retrouve les différents éléments qui composent le récit de la Libération qui est train de s’imposer. Il s‘agit d’amener les élèves à comprendre que ces principes sont structurants et se retrouvent sous différentes formes dans tous les supports de communication élaborés par le service d’information de l’armée, pour l’armée mais aussi pour le grand public

Communiquer aux soldats : le journal La Patrie

23 décembre 1944, p. 2

Crédits : La Contemporaine GF P3222

Le quotidien La Patrie, journal des combattants français (premier numéro le 11 novembre 1944) est édité par le Service de presse du ministère de la Guerre, à destination des soldats. 40 000 exemplaires sont distribués quotidiennement aux troupes de la Première Armée française (et à certains organes territoriaux). C’est le moyen pour l’état-major de diffuser une information modelée en fonction du discours politique officiel, aussi bien par le texte que par l’image.

Dans ce court communiqué paru le 23 décembre dans La Patrie pour annoncer l’ouverture prochaine de l’exposition, on identifie les éléments récurrents de ce discours.

Télécharger le document : Extrait du journal Patrie, 23/12/1944, p. 2. – 306 Ko

Le quotidien La Patrie, journal des combattants français (premier numéro le 11 novembre 1944) est édité par le Service de presse du ministère de la Guerre, à destination des soldats. 40 000 exemplaires sont distribués quotidiennement aux troupes de la 1re armée (et à certains organes territoriaux). C’est le moyen pour l’état-major de diffuser une information modelée en fonction du discours politique officiel, aussi bien par le texte que par l’image.

Dans ce court communiqué paru le 23 décembre dans Patrie pour annoncer l’ouverture prochaine de l’exposition, on identifie les éléments récurrents de ce discours.

- Le champ lexical de l’héroïsme est mobilisé : « épopée », « magnifique », « exploits », « sacrifices » ;

- la défaite de 1940 est gommée au profit d’un récit des « premiers ralliements de 1940 », « autour du général de Gaulle » ;

- la haine de l’ennemi est le ferment d’unité des Français « des hommes […] qui n’eurent qu’un seul but : détruire l’ennemi partout où ils le rencontrèrent ». On peut souligner la volonté d’intégrer parmi ces hommes les résistants de l’intérieur avec le rajout entre tirets « et aussi des volontaires français ».

La photographie choisie pour illustrer l’article offre au lecteur un large aperçu de l’exposition elle-même, dans laquelle prédomine le média photographique. La légende précise la source de cette photographie : SCA. Ce sont également majoritairement les photographies du SCA qui constituent l’exposition en vertu de sa charge d’authenticité.

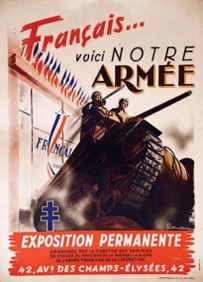

Communiquer au grand public : l’affiche

L’affiche de l’exposition a été réalisée par l’illustrateur Pierre Baudoin en 1945.

- la façade de l’exposition forme l’arrière-plan de sa composition, mais il lui imprime une dynamique conquérante : le « voici » trouve sa traduction graphique dans le surgissement d’un char qui avance en écrasant un obstacle et qui semble même s’élever. Cette impression est créée par la structuration de l’image autour d’une diagonale centrale, renforcée avec les deux canons, le positionnement de « Français » et la vue oblique qui permet l’effet de perspective ;

- le général de Gaulle est ici évoqué par la croix de Lorraine, auquel la typographie du F majuscule de « Français » fait écho (la barre inférieure du F est une croix). Il est donc bien question d’une armée qui conquiert la Liberté pour tous les Français. Les Alliés ne sont en revanche nullement évoqués, même discrètement ;

- le traitement en bleu-blanc-rouge appuie la dimension nationale de cet élan inéluctable de l’armée vers la victoire.

1945, © Pierre Baudoin/Archives départementales de Seine-et-Marne

Réf. : 58 FI 243

Scénographier : inscrire l’exposition dans l’espace

La structuration de l’exposition dans un espace donné participe pleinement à la transmission du récit en conditionnant l’expérience du visiteur, sa déambulation, son regard… Elle influe sur la mise en valeur en valeur des personnes, des situations, des faits. Quels sont les grands principes qui régissent cette scénographie, et quels effets produisent-ils ?

Dans une salle très haute de plafond – qu’on perçoit dès l’extérieur avec la haute façade vitrée – et toute en longueur, le parcours de l’exposition s’organise autour d’un long présentoir central ovale, ponctué de piliers numérotés qui ordonnent le récit chronologiquement

Visite virtuelle de l’exposition

Un parcours de visite orienté vers la victoire

Champs-Élysées (Paris), 28 décembre 1944. © Levy/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10007-R4

En entrant par la porte de gauche , le visiteur s’engage dans un étroit et long couloir délimité par un présentoir de forme ovale à sa droite, et le mur à sa gauche. Il est ensuite guidé dans une déambulation maîtrisée selon une mise en ordre chronologique jusqu’à la sortie. Cette configuration – par la circulation qu’elle induit – incarne le récit construit par les organes de propagande : un récit linéaire, fabriquant un continuum chronologique sans interruption et sans altérations du 18 juin 1940 aux combats de libération de l’hiver 1944 en Alsace et Lorraine, établissant facticement la continuité du parcours de l’armée française vers l’horizon de la victoire (non encore acquise au moment de l’ouverture, fin décembre 1944). C’est d’ailleurs bien la narration retenue par le rédacteur du communiqué de Patrie du 23 novembre (cf. ci-dessus) qui annonce en sous-titre « une épopée des premiers ralliements de 1940 aux magnifiques victoires d’Alsace et de Lorraine ».

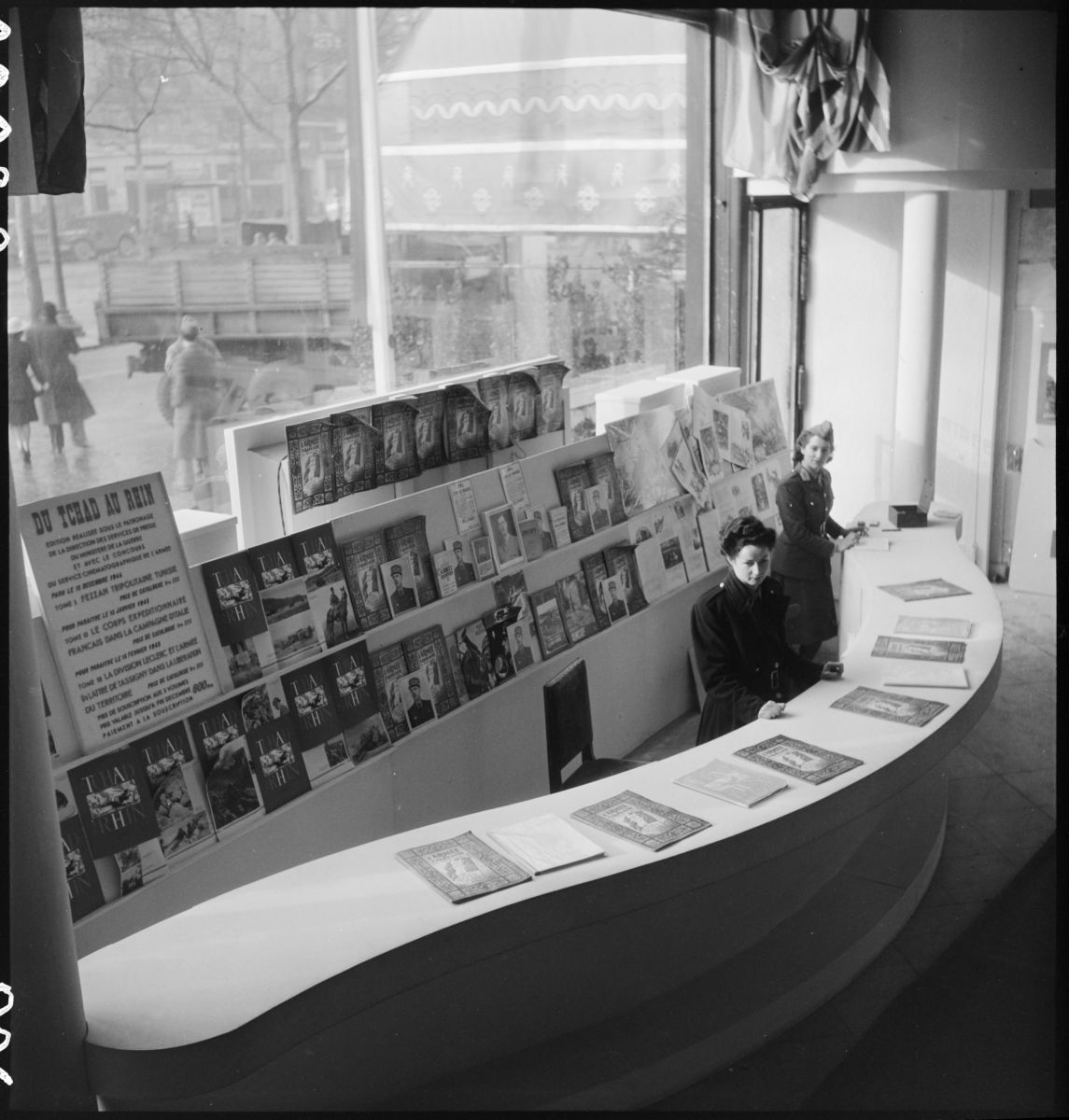

L’omniprésence de la photographie : exploits et sacrifices

Où qu’il tourne son regard, le visiteur se trouve face à des photographies, qui saturent l’espace depuis le sol jusqu’à hauteur de visage, créant un effet d’immersion, suscitant l’émotion et l’empathie. Le visiteur accompagne presque littéralement les troupes de l’Afrique du Nord, jusqu’à Strasbourg, en passant par l’Italie. Le statut de « preuve par l’image », « d‘authenticité incontestable » de la photographie comme témoignage du réel est mis au service d’une narration épique qui met en scène – voir martèle – les exploits des troupes et leurs sacrifices mais aussi – en contrepoint – les destructions terribles causées par l’ennemi. Il s’agit de panser le traumatisme de la défaite de 1940, et de reconstruire l’unité nationale, par une adhésion partagée au récit en images qui est ici proposé.

Paris, janvier 1945. © ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10068-R4

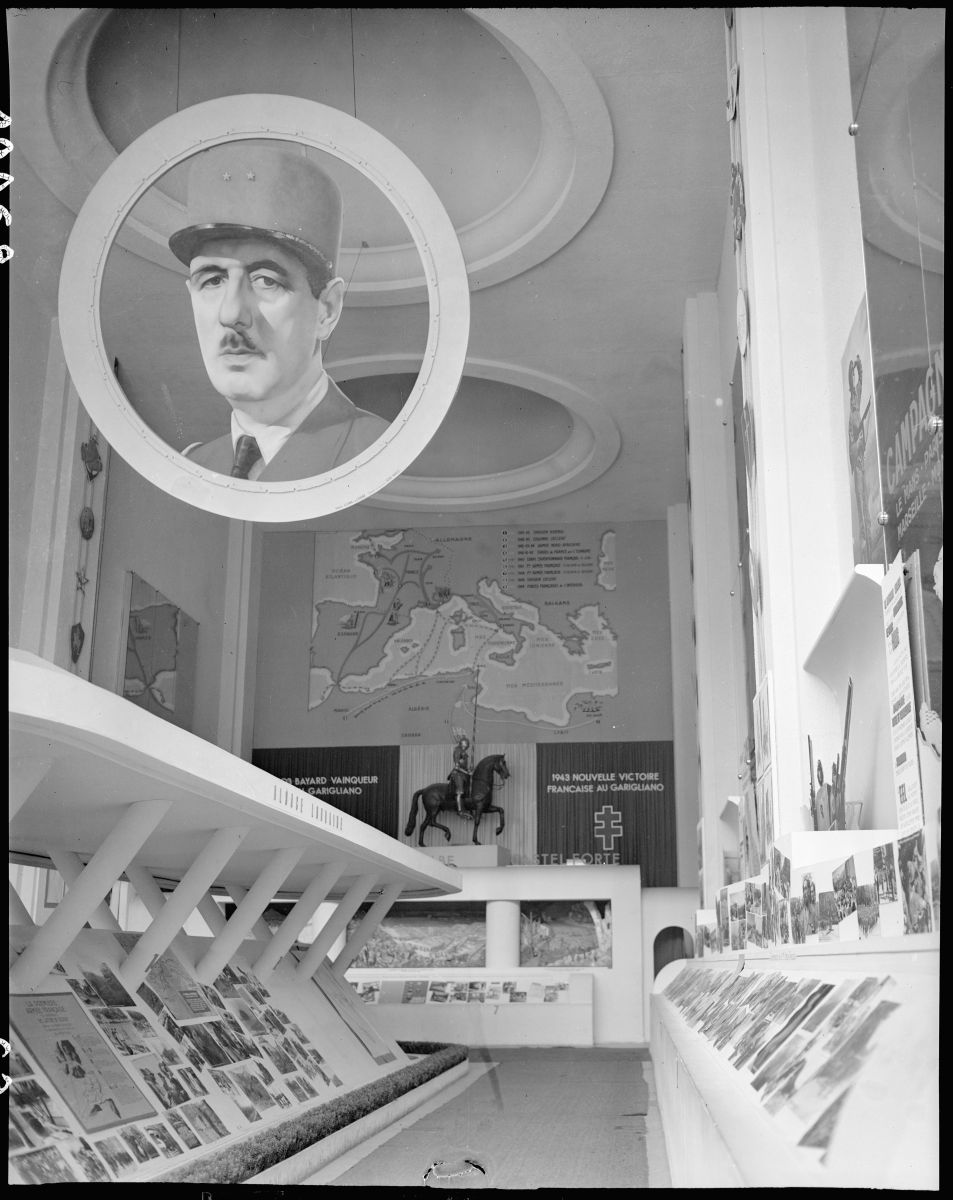

Impressionner le visiteur

L’insertion dans l’exposition de deux éléments d’une taille imposante, et en trois dimensions, crée un effet de contraste saisissant pour le visiteur, et ce d’autant plus qu’ils sont sciemment placés en surplomb et viennent englober l’exposition.

La statue équestre : l’histoire convoquée

Le décor le plus imposant est celui qui fait office de toile de fond pour l’ensemble de l’exposition. On y voit un cavalier en armure armé d’une lance, placé au fond de la salle et surélevé afin d’être visible de loin et de partout sur une ligne d’horizon située au-dessus de présentoir central. La statue est surmontée d’une immense carte centrée autour de la Méditerranée. Les choix opérés dans cette représentation cartographique minorent considérablement le débarquement de Normandie. Sous le chevalier, à hauteur de l’œil des passants, un diorama matérialise dans l’espace les jalons géographiques de la victoire.

Paris, janvier 1945. © ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10068-G1

À sa gauche, une bannière nous apprend que la statue est celle de Bayard, « vainqueur au Garigliano en 1503 ». Cette composition permet d’inscrire la bataille du Garigliano de 1943 dans la continuité glorieuse et héroïque de celle de Bayard, figure majeure du panthéon du roman national (diffusé notamment par les manuels scolaires tels le Petit Lavisse) et ainsi d’en écrire une nouvelle page sous les yeux du visiteur, inscrivant l’épopée de la Libération dans l’Histoire, alors même qu’elle n’est pas terminée. La présence de la croix de Lorraine sur les deux bannières vient unifier ce récit autour du général de Gaulle.

Paris, janvier 1945. © ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10068-G2

Le général de Gaulle : une figure divine ?

Ce dispositif permet également de construire une correspondance – mise en valeur sur ce cliché – entre le fameux chevalier « sans peur et sans reproche » et le général de Gaulle dont le gigantesque portrait suspendu flotte telle une figure divine au-dessus de l’exposition. L’encadrement dans un épais cercle évoquant l’auréole des saints dans les représentations religieuses vient renforcer cette dimension. On retrouve ici incarnée la dimension du général de Gaulle comme le Sauveur.

La convocation du passé et de la dimension religieuse au service du mythe gaullien – qui deviendra un mythe fondateur national – trouve une expression concrète à travers ce choix scénographique.

Revenir au dossier pédagogique Libérer et refonder la France : 1943-1945.